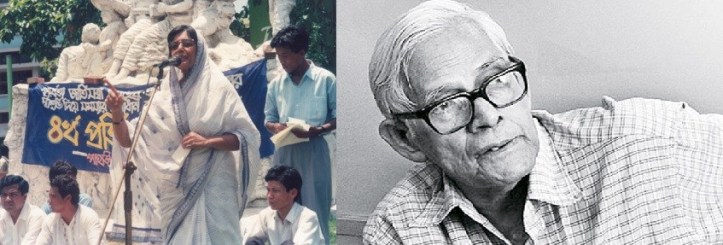

{জাহানারা ইমাম: জাহানারা ইমাম ( জন্ম: মে ৩, ১৯২৯ – মৃত্যু:জুন ২৬, ১৯৯৪) একজন বাংলাদেশী লেখিকা, শহীদ জননী, কথাসাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ এবং একাত্তরের ঘাতক দালাল বিরোধী আন্দোলনের নেত্রী। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ একাত্তরের দিনগুলি। একাত্তরে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র শফি ইমাম রুমী দেশের মুক্তিসংগ্রামে অংশগ্রহণ করেন এবং কয়েকটি সফল গেরিলা অপারেশনের পর পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর হাতে গ্রেফতার হন এবং পরবর্তীতে নির্মমভাবে শহীদ হন। বিজয় লাভের পর রুমীর বন্ধুরা রুমীর মা জাহানারা ইমামকে সকল মুক্তিযোদ্ধার মা হিসেবে বরণ করে নেন৷ রুমীর শহীদ হওয়ার সূত্রেই তিনি শহীদ জননীর মযার্দায় ভূষিত হন৷

একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি প্রতিষ্ঠা: ১৯৯১ সালের ২৯ ডিসেম্বর গোলাম আযমকে জামায়াতে ইসলামী তাদের দলের আমীর ঘোষণা করলে বাংলাদেশে জনবিক্ষোভের সূত্রপাত হয়। বিক্ষোভের অংশ হিসাবে ১৯৯২ সালের ১৯ জানুয়ারি ১০১ সদস্যবিশিষ্ট একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি গঠিত হয় জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে। তিনি হন এর আহ্বায়ক। এর পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধী প্রতিরোধ মঞ্চ, ১৪টি ছাত্র সংগঠন, প্রধান প্রধান রাজনৈতিক জোট, শ্রমিক-কৃষক-নারী এবং সাংস্কৃতিক জোটসহ ৭০টি সংগঠনের সমন্বয়ে পরবর্তীতে ১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৯২ ‘মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন ও একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল জাতীয় সমন্বয় কমিটি’ গঠিত হয়। সর্বসম্মতিক্রমে এর আহ্বায়ক নির্বাচিত হন জাহানারা ইমাম। এই কমিটি ১৯৯২ সালে ২৬ মার্চ ’গণআদালত’ এর মাধ্যমে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে একাত্তরের নরঘাতক গোলাম আযমের ঐতিহাসিক বিচার অনুষ্ঠান করে। গণআদালাতে গোলাম আযমের বিরুদ্ধে দশটি সুনির্দিষ্ট অভিযোগ উত্থাপিত হয়। ১২ জন বিচারক সমন্বয়ে গঠিত গণআদালতের চেয়ারম্যান জাহানারা ইমাম গোলাম আযমের ১০টি অপরাধ মৃত্যুদন্ডযোগ্য বলে ঘোষণা করেন।

গণআদালতের রায় প্রতিষ্ঠা: জাহানারা ইমাম গণআদালতের রায় কার্যকর করার জন্য সরকারের কাছে দাবি জানান। এই গণআদালতের সদস্য ছিলেনঃ এডভোকেট গাজিউল হক, ডঃ আহমদ শরীফ, মাজহারুল ইসলাম, ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ, সুফিয়া কামাল, কবীর চৌধুরী, কলিম শরাফী, শওকত ওসমান, লেঃ কর্ণেল (অবঃ) কাজী নুরুজ্জামান, লেঃ কর্ণেল (অবঃ) আবু ওসমান চৌধুরী এবং ব্যারিস্টার শওকত আলী খান।

গণআদালত অনুষ্ঠিত হবার পর সরকার ২৪ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিসহ জাহানারা ইমামের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ এনে অ-জামিনযোগ্য মামলা দায়ের করে। পরবর্তীতে হাইকোর্ট ২৪ জন বিশিষ্ট ব্যক্তির জামিন মঞ্জুর করেন। এরপর লাখো জনতার পদযাত্রার মাধ্যমে জাহানারা ইমাম ১২ এপ্রিল ১৯৯২ সালে গণআদালতের রায় কার্যকর করার দাবিসংবলিত স্মারকলিপি নিয়ে জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পীকার, প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া ও বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার কাছে পেশ করেন। ১০০ জন সাংসদ গণআদালতের রায়ের পক্ষে সমর্থন ঘোষণা করেন। জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় দেশব্যাপি গণস্বাক্ষর, গণসমাবেশ, মানববন্ধন, সংসদ যাত্রা, অবস্থান ধর্মঘট, মহাসমাবেশ ইত্যাদি কর্মসূচি পালনের মাধ্যমে আন্দোলন আরো বেগবান হয়। সরকার ৩০ জুন ১৯৯২ সালে সংসদে ৪ দফা চুক্তি করে। ২৮ মার্চ ১৯৯৩ সালে নির্মূল কমিটির সমাবেশে পুলিশ বাহিনী হামলা চালায় । পুলিশের লাঠিচার্জে আহত হন জাহানারা ইমাম, এবং তাঁকে পিজি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এমনকি বিদেশেও গঠিত হয় নির্মূল কমিটি এবং শুরু হয় ব্যাপক আন্দোলন। পত্র-পত্রিকায় সংবাদ শিরোনাম হয়ে উঠলে আন্তর্জাতিক মহলেও ব্যাপক পরিচিতি অর্জন করেন জাহানারা ইমাম। গোলাম আযমসহ একাত্তরের যুদ্ধাপরাধীদের বিচার দাবির আন্দোলনকে সমর্থন দেয় ইউরোপীয় পার্লামেন্ট। আন্দোলন ব্যাপকতা লাভ করে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে।

২৬ মার্চ ১৯৯৩ সালে স্বাধীনতা দিবসে গণআদালত বার্ষিকীতে জাহানারা ইমামের নেত্রত্বে গণতদন্ত কমিটি ঘোষিত হয় এবং আরো আটজন যুদ্ধাপরাধীর নাম ঘোষণা করা হয়। এই ঘৃণ্য আটজন যুদ্ধাপরাধীর নামঃ আব্বাস আলী খান, মতিউর রহমান নিজামী, মোঃ কামরুজ্জামান, আবদুল আলীম, দেলোয়ার হোসেন সাঈদী, মওলানা আবদুল মান্নান, আনোয়ার জাহিদ এবং আব্দুল কাদের মোল্লা ।

২৬ মার্চ ১৯৯৪ সালে স্বাধীনতা দিবসে গণআদালতের ২য় বার্ষিকীতে গণতদন্ত কমিশনের চেয়ারম্যান কবি বেগম সুফিয়া কামাল ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটের সামনে রাজপথের বিশাল জনসমাবেশে জাহানারা ইমামের হাতে জাতীয় গণতদন্ত কমিশনের রিপোর্ট হস্তান্তর করেন। গণতদন্ত কমিশনের সদস্যরা হচ্ছেনঃ শওকত ওসমান, কে এম সোবহান, সালাহ উদ্দিন ইউসুফ, অনুপম সেন, দেবেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য, খান সারওয়ার মুরশিদ, শামসুর রাহমান, শফিক আহমেদ, আবদুল খালেক এবং সদরুদ্দিন। এই সমাবেশে আরো আটজন যুদ্ধাপরাধীর বিরুদ্ধে তদন্ত অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেয়া হয়।-উইকিপিডিয়া

সরদার ফজলুল করিম: সরদার ফজলুল করিম (মে ১, ১৯২৫-জুন ১৫, ২০১৪) বাংলাদেশের বিশিষ্ট্য দার্শনিক, শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক, প্রবন্ধকার। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক।

সরদার ফজলুল করিম ১৯২৫ সালের পহেলা মে বরিশালের আটিপাড়া গ্রামের এক কৃষক পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন৷ বাবা খবিরউদ্দিন সরদার কৃষিকাজ করতেন৷ মা সফুরা বেগম ছিলেন গৃহিণী৷ তাঁরা দুই ভাই তিন বোন৷ সরদার ফজলুল করিমের শৈশবকাল কেটেছে গ্রামে৷ ম্যাট্রিকুলেশন শেষে তিনি প্রথম ঢাকা আসেন ১৯৪০ সালে। ঢাকায় ১৯৪২ সনে তিনি তার আই.এ. পাঠ সমাপ্ত করে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি ১৯৪৫ সনে দর্শনশাস্ত্রে অনার্স ও ১৯৪৬ সনে এম.এ. ডিগ্রি লাভ করেন।

১৯৪৬ সাল থেকে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনশাস্ত্রে শিক্ষক হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন। পরবর্তীতে তার সাম্যবাদী বামপন্থী সামাজিক-রাজনৈতিক আন্দোলনে যুক্ত থাকার পর্যায়ে পাকিস্তান সরকার কর্তৃক নিগৃহীত হন। রাজবন্দি হিসেবে দীর্ঘ ১১ বৎসর বিভিন্ন পর্যায়ে কারাজীবন যাপন করেন। জেলে থাকা অবস্থাতেই ১৯৫৪ সনে তিনি পাকিস্তান সংবিধান সভার সদস্য হিসেবে কাজ করেন। পরে ১৯৬৩ থেকে ‘৭১ সাল পর্যন্ত বাংলা একাডেমির সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যক্ষ হিসেবে কাজ করেন। ১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি পাকিস্তান হানাদারবাহিনী কর্তৃক গ্রেফতার হন। পরবর্তিতে তিনি আবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৭২ থেকে ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত শিক্ষক হিসেবে শিক্ষাদান শুরু করেন। তিনি ১৫ জুন, ২০১৪ তারিখে ঢাকার শমরিতা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায়মারা যান৷-উইকিপিডিয়া}

সরদার ফজলুল করিম: আপনার দেশ কোথায়?

জাহানারা ইমাম: যে গ্রামে জন্মেছিলাম, সে গ্রামের নাম সুন্দরপুর। আর সেটা তখন মুর্শিদাবাদ জেলায় ছিল। আর তখন তো ব্রিটিশ ইন্ডিয়া, ১৯২৯ সাল। আমার বাবার নাম সৈয়দ আবদুল আলী, মা হামিদা বেগম। তাঁরা দুজনেই এখন প্রয়াত। আমার বাবা সাব-ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন, আর আমার মা গৃহবধূ ছিলেন। আমরা সাত ভাইবোন ছিলাম। ঘন ঘন জন্ম হওয়ায় আমাদের ভাইবোনদের পরস্পরের মধ্যে বয়সের তফাত খুব একটা বেশি ছিল না।

সরদার: ভাইবোনদের কথা বলছিলেন, এটা একটু বলুন

জাহানারা: আমরা সাত ভাইবোনের মধ্যে আমিই সবচেয়ে বড়। অবশ্য আমার আগে আরেকটি বোন হয়েছিল। সে মারা যায়। তারপর আমি হই। সে জন্য আমার খুব আদর ছিল। আমি অনেক বেশি আদর পেয়েছি। যেহেতু আমার বড় বোন এক বছর বয়সে মারা যায়। সেটা একটা কারণ বলা যেতে পারে। তারপর আমার এক ভাই হয়। তারপর আমার আবার পরপর তিন বোন হয়। তিন বোনের পর আরও দুই ভাই হয়। এদের মধ্যে আমাদের বড় ভাইটি মারা যায়। ৬৪ সালে একটা অ্যাকসিডেন্টে মারা যায়।

সরদার: আপনারা মুর্শিদাবাদ থেকে ঢাকায় কবে এলেন?

জাহানারা: ১৯৪৭ সালে যখন দেশ ভাগ হয় তখন আমার আব্বাজান রংপুরে পোস্টেড ছিলেন। তার আগে সবাইকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, কে কোথায় অপশন দেবে। আমার আমার আব্বাজান পাকিস্তান অপশন দিয়েছিলেন। তখন আমরা জানতাম যে মুর্শিদাবাদ জেলা পাকিস্তানে পড়বে। পাকিস্তান মানে পূর্ব পাকিস্তান। তবু যা হোক, আমরা যে সময়ে বিশ্বাস করতাম যে আমাদের একটা পৃথক আবাসভূমি হলে আমরা আরও একটু ভালোভাবে বেঁচে থাকতে পারব। এই বিশ্বাস কিন্তু সেই সময় ছিল। সে জন্য আমার আব্বাজানও পূর্ব পাকিস্তানে অপশন দিয়েছিলেন। আমরা সেই সময় রংপুরে ছিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ওই মুর্শিদাবাদ শেষ পর্যন্ত আর পূর্ব পাকিস্তানে যুক্ত হয়নি। অতএব ইন্ডিয়ায় থেকে যায়। তখন তার জন্য বিশেষ কোন অসুবিধা হয়নি। যেহেতু আমরা এমনিতে বছরে একবারের বেশি মুর্শিদাবাদে কখনো যেতাম না। আর আমরা সব সময় আব্বা যেখানে যেখানে চাকরি করতেন সেখানেই থাকতাম। আর আমার দাদাজান আর দাদিজান মারা যাওয়ার পরে আমাদের দেশে যাওয়া আরও কমে গিয়েছিল।

সরদার: আপনার স্কুলজীবন কী বাবার সঙ্গে বিভিন্ন জায়গায় কেটেছে? না, নির্দিষ্ট কোনো একটা জায়গায় স্কুলজীবন কেটেছে?

জাহানারা: না। স্কুলজীবন আমার বাবার সঙ্গে বিভিন্ন জায়গায় কেটেছে। তিনি প্রথম দিকে ওই মফস্বল টাউনে পোস্টেড হতেন। তিনি সাব-ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। কখনো সার্কেল অফিসার হিসেবে কখনো কোনো একটা রিভিনিউ অফিসার হিসেবে তাঁর এই পোস্টিংগুলো হতো। এবং সাধারণত একটা জায়গায় তিন বছর থাকার কথা। কিন্তু অনেক সময় দেড় বছর পর তিনি বদলি হয়ে যেতেন। এবং হয়তো এমন সময় বদলি হলেন, তখন সেটা জুলাই বা আগস্ট মাস। কোথাও হয়তো ক্লাস থ্রিতে পড়ছি, এমন সময় আরেক জায়গাতে বদলি হলেন, তখন আমাকে থ্রিতে ভর্তি না করে সেই জুলাই মাসে ক্লাস ফোরে বদলি করে দেওয়া হলো। তার কারণ, সেকালে যে মাস্টারমশাইরা বাসায় পড়াতেন, তাঁদের ধারণা ছিল যে আমি পড়াশোনায় খুব ভালো। আসলে ছোটবেলায় পড়াশোনায় খুব ভালো ছিলাম। বড় হয়ে আমি ডাল হয়ে গেলাম।

সরদার: আপনি যে ম্যাট্রিক দিলেন, এটা কোত্থেকে?

জাহানারা: আমি ম্যাট্রিক দিলেন লালমনিরহাট থেকে। আমার আব্বাজান লালমনিরহাটে ছিলেন। আচ্ছা, আমি যেটা বলছিলাম সেটা একটু বলি। তা হলো, জুলাই মাসে আমাকে ক্লাস থ্রি থেকে ফোরে ভর্তি করা হলো, আগস্ট মাসে হাফ ইয়ারলি পরীক্ষা হলো। আমি সেকেন্ড হয়ে গেলাম। তখন মাস্টারমশাই বললেন, এ তো পড়াশোনায় ভালো। থাক, ও ফোরেই থাক। তারপর ফোর-ফাইভ পড়লাম, সিক্সও পড়লাম। তারপর উনি এক গ্রামে বদলি হলেন; সেখানে মাসে মেয়েদের কোন হাইস্কুল নেই। তখন কী করব। মেয়েদের স্কুল তো নেই। ছেলেদের স্কুলেই আমাকে ভর্তি করা হলো। কিন্তু মাস্টারমশাই বললেন, ওর রোজ স্কুলে যাওয়ার দরকার নেই। ওর নামটা থাকল, বাড়িতে পড়বে। পরীক্ষার সময় গিয়ে পরীক্ষা দিয়ে আসবে। সেভাবে আমি সেভেন পর্যন্ত পড়লাম। সেভেন পাস করার পর মাস্টারমশাই বললেন, এর কোন প্রয়োজন নেই। ওটা খামাখা রাখা হয়েছে সিলেবাসে। তখন নাইনের বই কিনে দিলেই তো হয়। অতএব আমি আর এইট পড়লাম না। আমি তো আর সেই সময় কিছু জানি না। বাবা যা বলেন, তারপর মাস্টারমশাইরা যা বললেন, তা-ই করতে হয়। তারপর সাইনের বই কিনে দিলেন। প্রাইভেটও পড়ি, মাস্টারমশাই পড়ান। যখন আমার ম্যাট্রিক দেওয়ার কথা, তখন আমার আব্বা লালমনিরহাটে বদলি হলেন। তখন কিন্তু এই লালমনিরহাটে ম্যাটিকের সেস্টার ছিল না। সেন্টার ছিল রংপুরে। সেই জন্যে আমার আব্বাজান পরীক্ষার আগে আমাকে নিয়ে ট্রেনে করে রংপুরে এলেন। রংপুরে তাঁর এক পরিচিত ভদ্রলোক ছিলেন, সেই বাড়িতে আমি আর আব্বাজান উঠলাম।

সরদার: এটা কি ’ ৪৪-৪৫ সাল?

জাহানারা: না। এটা ’৪২ সালে। ১৯৪২ সালে আমি ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিই। আব্বার সঙ্গে রংপুরে এসে ওই বাসায় থেকে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিলাম। পরীক্ষা দিয়ে আমার আবার লালমনিরহাটে ফিরে গেলাম। কিন্তু ’৪২ সালের শেষের দিকে-ওই পরীক্ষার পর-তখন কিন্তু ওই যুদ্ধ ছিল। তো লালমনিরহাটে গোরাদের ছাউনি হলো। তখন সেখানকার যত অফিসার ছিলেন, সবাই তাদের ফ্যামিলি দেশের বাড়িতে পাঠিয়ে দিলেন। আমরাও আমাদের দেশের বাড়িতে সেই সুন্দরপুর গ্রামে চলে গেলাম।

সরদার: কোথায়? মুর্শিদাবাদ?

জাহানারা: মুর্শিদাবাদের সুন্দরপুর গ্রামে গিয়ে বেশ কয়েক মাস থাকলাম। ইতোমধ্যে আমার পরীক্ষার ফল বেরোল। দেখা গেল, আমি দ্বিতীয় বিভাগে পাস করেছি। পরে আব্বাজান রংপুরে বদলি হলেন। কিন্তু রংপুরে যাওয়ার আগে আমরা আবার লালমনিরহাটে এলাম। মালসুদ্ধ জিনিসপত্র গুছিয়েটুছিয়ে শিফট করতে হবে তো, তাই। আব্বার একটা মন্তব্য আমার এখনো মনে আছে। আব্বাজান রেজাল্ট বের হওয়ার পর বললেন, ‘সেকেন্ড ডিভিশনে পাস করেছে; আমি আশা করেছিলাম ফার্স্ট ডিভিশন পাবে, তা সেকেন্ড ডিভিশন মন্দ কী। ভালোই তো পেয়েছে।’ আমার আব্বাজানের ওই রকম মানসিকতা ছিল। ছেলেমেদের কাছ থেকে খুব একটা বেশি কিছু ডিমান্ড করতেন না। ছেলেমেয়েরা যদি না পারে, মদ যদি ছোট হয়ে যায়, সে জন্য তিনি এভাবে বললেন। যা হোক, আমার আব্বা রংপুরে বদলি হলেন। রংপুরে যখন এলাম, তখন রংপুর কারমাইকেল কলেজে আমার আব্বা আমাকে ভর্তি করিয়ে দিলেন। কিন্তু ভর্তি হওয়ার আগে উনি খোঁজ ছিলেন পাড়ায় কে আছেন। উনি জানলেন যে সেখানে এক উকিল আছেন তাঁর নাম ছিল মোহাম্মদ আলী। তাঁর মেয়ে কলেজে যান। তখন তিনি আমাকে নিয়ে সেই বাড়িতে গেলেন। গিয়ে সব ব্যবস্থা করলেন। এই যে তাদের ছোট মেয়ে রেজিনা খাতুন, তিনি তখন ইংলিশে বিএ অনার্স পড়তেন। ওনার সঙ্গে আমি ঘোড়ার গাড়িতে করে যান, এটা আমার আব্বা ঠিক করে এলেন। তার পরদিন ঘোড়ার গাদিতে করে আমি ওই রেজিনা বুবুর সঙ্গে প্রথম দিন কলেজে গেলাম। তারপর আমাকে অন্য একটা ঘোড়ার গাড়ি ঠিক করে দেওয়া হলো। সেটায় করে আমি কলেজে পড়তে যাব, এ রকম ঠিক হলো।

সরদার: সেটা কোন সালে?

জাহানারা: ১৯৪২ সালের নভেম্বর মাসে।

সরদার: ’৪২-এর নভেম্বর মাসে ভারতবর্ষে তো সাংঘাতিক রাজনৈতিক আন্দোলন চলছিল।

জাহানারা: জি।

সরদার: ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলন, তারপর ‘কুইট ইন্ডিয়া’ কংগ্রেসের আন্দোলন, মুসলিম লীগের পাকিস্তান আন্দোলনও কিছু কিছু জোর পাচ্ছিল। ওইগুলোর ধাক্কা কি আপনাদের কলেজে, আপনার জীবনে কিছু এসেছিল?

জাহানারা: আমার জীবনে অনেক এসেছিল। তার কারণ, আমার ছেলেবেলাটায় আমি একটু বইয়ের পোকা ছিলাম। আমার আব্বাও বইয়ের পোকা ছিলেন। সাব-ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের টাকাতে তাঁর কুলাত না। তিনি ওই বইপত্র কিনতে এত টাকাপয়সা খরচ করে ফেলতেন যে আমরা জীবনে কোনো দিন খাটে শুইনি। আমরা চৌকিতে শুয়েছি। আমাদের কোন ড্রেসিং টেবিল ছিল না। আমার মায়ের খুব শখ ছিল একটা আয়না-লাগানো আলমারি কেনার। কোনো দিন তা কেনার পয়সা আমার আব্বার হলো না। কিন্তু আব্বাজান সেকালে যতগুলো মাসিক পত্রিকা বের হতো-যেমন ভারতবর্ষ, বসুমতী, প্রবাসী, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের মডার্ন রিভিউ আর দৈনিক আনন্দবাজার, অমৃতবাজার, স্টেটম্যান, তারপর মাসিক মোহাম্মদী যখন বেরোল তখন সেটাও রাখতেন। তারপর সওগাত যখন এলো-এতগুলো পত্রিকা উনি একা সাবস্কাইব করতেন। সজনীকান্ত দাসের সাপ্তাহিক শনিবারের চিঠিও উনি পড়তেন। আমি একেবারে বাচ্চা বয়স থেকে এই সব পড়ে পড়ে একেবারে পেকে ঝুনঝুন হয়ে গিয়েছিলাম।

সরদার: খুব প্রশংসনীয় সাংস্কৃতিক পরিবেশ। একটা মুসলিম পরিবারে এ রকম পাওয়া সাধারণ ব্যাপার না। তখন এটা নিয়মিত ব্যাপার ছিল না। এই যে সাম্প্রদায়িক আন্দোলন হচ্ছে তার কোনো ছায়াপাত তেমন তাঁর জীবনে হচ্ছিল না।

জাহানারা: না। উনি সব সময় চেষ্টা করতেন যে আমাদের যেন আধুনিক শিক্ষায় গড়ে তুলতে পারেন। সেকালের আধুনিক ভারত যে শিক্ষা লাভ করেছিল বা যে ইউরোপীয় রেনেসাঁ হয়েছিল, তার সারবস্তু তিনি গ্রহণ করেছিলেন। তাঁকে বুর্জোয়া বলেন, যা-ই বলুন-ইউরোপীয় কালচারের দ্বারা তিনি প্রভাবিত হয়েছিলেন। তিনি বইপত্র পড়তেন। একদিকে খুব অসাম্প্রদায়িক তো বটেই, তিনি পীর-ফকির একদম বিশ্বাস করতেন না। তিনি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়তেন, রোজা রাখতেন, কিন্তু কোন পীর-দরবেশে ওনার কোনো রকম বিশ্বাস ছিল না। উনি বলতেন, সৈয়দ হলেই যে খুব একটা বড় বংশের লোক হবে এমন কোনো কথা নেই। মানুষ তার নিজের যোগ্যতাবলে শ্রদ্ধা বা সম্মান অর্জন করে বা তাকে মানুষ হওয়ার জন্যে চেষ্টা করতে হয়। এই সব কথা উনি বলতেন। আমাদের নামের আগে উনি কোনো দিন সৈয়দ লাগাতে দেননি বা আমরা কোনো দিন ইচ্ছা করে দিইনি। উনি এমনিতে খুব নির্বিরোধী মানুষ ছিলেন। এই সব রাজনৈতিক আবহাওয়া উনি ঘরে বসে আলোচনা করতেন, কিন্তু নিজে কখনো কোন কিছুতে অংশ নেননি।

সরদার: উনি নিজে কোনো রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশ নেননি বটে, কিন্তু ওনার ছেলেমেয়ে কেউ যদি জড়িত হয়ে পড়েন, তাহলে ওনার কী মনোভাব হতো?

জাহানারা: আমি জড়িয়ে পড়তে গিয়েছিলাম, কলেজে পড়ার সময়। আমাকে উনি জড়িয়ে পড়তে দেননি। খুব শক্ত হাতেই আমাকে উনি নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন। আর একটা কথা, ইলাস্ট্রেটেড উইকলি অব ইন্ডিয়া উনি রাখতেন। ক্লাস ফাইভ থেকে উনি বলতেন যে তুমি ইংরেজি খবরের কাগজগুলো বোঝে না-বোঝো, পড়বে। তাতে পড়তে পড়তে তোমার ইংরেজি জ্ঞান পরিষ্কার হবে। সেই জন্য পড়তাম। আর আমি কী করব, গল্পের যা পোকা ছিলা না না!

সরদার: তখন কি আপনি গল্প লিখতেন?

জাহানারা: আমার গল্প লেখার শুরুটা খুবই হাসির ব্যাপার। মানে আমার বয়স যখন ১২-১৩ বছর, না ১২-১৩ হয়নি, তখন আমি ছোটই, এই ১০-১১। আমি মোহাম্মদী, প্রবাসী, বসুমতী-এই সবের গল্প পড়তাম তো। আমার মনে হতো, সেই যে ছোটগল্পগুলো, সম্পূর্ণ করে না কেন? তখন আমি ভাবতাম, ভেবে একটা খাতা করলাম বেশ বড়। খাতা করে ওনাদের ছোটগল্পগুলো……।

সরদার: ওরা যেখানে শেষ করেছে…..।

জাহানারা: হ্যাঁ, অসম্পূর্ণ করে রেখেছে।

সরদার: আপনি সেখান থেকে শুরু করেছেন?

জাহানারা: আমি সেইগুলো সম্পূর্ণ করি। এইভাবে আমার হাতেখড়ি। বেগম জাহানারা চৌধুরী সেই সময় কলকাতায় সোসাইটি গার্ল। তিনি বর্ষবাণী বলে একটা বার্ষিকী বের করতেন। খুব হাই সোসাইটির মহিলা ছিলেন, খুব অভিজাত বংশ। আপনার ক্লাসের অনেক কথাবার্তা, তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনের স্ক্যান্ডাল বা হইচই-এগুলো খবরের কাগজে বের হতো। কিন্তু তাঁকে আমি চিনেছিলাম ওই বর্ষবাণী বলে একটি বার্ষিকীর সম্পাদিকা হিসেবে। বর্ষবাণী আমার আব্বা আমাকে কিনে দিয়েছিলেন। ওইটা পড়ে তখন আমি খুব ইয়ে হই আরকি। উনি নাম লিখতেন জাহানারা চৌধুরী। আমার মনে হয়, তাঁর বাবার নাম ছিল চৌধুরী। আমি তো শুধু জাহানারা বেগম লিখি। আমি ভাবলাম, আমি বেগম জাহানারা আলী লিখব। উনি যদি বেগম জাহানারা চৌধুরী লেখেন, তাহলে আমি জাহানারা আলী লিখতে পারি। এইভাবে আমার হাতের লেখার খাতার মধ্যে আমি বেগম জাহানারা আলী লিখতে শুরু করি। খুব হাস্যকর ব্যাপার। তখন আমার বয়স খুব কম।

সরদার: আপনি কি কলকাতা ব্রেবোর্ন কলেজে গিয়েছিলেন?

জাহানারা: ওইখানে পড়েছি আমি। বিএ পড়েছি।

সরদার: এটা কোন সাল?

জাহানারা: এটা ’৪৩ থেকে’ ৪৫। ’৪২ সালে তো ম্যাট্রিক পাস করলাম। তারপর ’৪৩-৪৪ সালে আমি রংপুর কারমাইকেল কলেজে ইন্টারমিডিয়েট পড়লাম। ইন্টারমিডিয়েট শেষ পরীক্ষার দিনে আমার খুব অসুখ করায় আমি সেই পরীক্ষাটা দিতে পারিনি। সে জন্য আমি কম্পার্টমেন্টাল পেয়েছিলাম। তাই পরের বছর শুধু একটা কম্পার্টমেন্টাল পরীক্ষা দিয়ে আমি আইএ পাস করি।

সরদার: এটা কি ফরটি ফাইভে?

জাহানারা: ফরটি ফাইভে। ’৪৫ থেকে আমি ব্রেবোর্ন কলেজে পড়ি। বিএ পড়ি তখন আরকি।

সরদার: তারপর ব্রেবোর্ন কলেজে বিএ শেষ করেছেন?

জাহানারা: হ্যাঁ, ওখানে বিএ শেষ করলাম। তারপর তখন ওই যে দেশভাগ এসে গেল। তারপর এই যে পাকিস্তান আন্দোলন, তারপর রশীদ আলী দিবস, আরও অনেক কিছু। ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে। সেই সময় হলো কি, রোজার মাসে দুই মাস কলেজ বন্ধ ছিল। আমি রংপুরে বাবার বাসায় চলে আসি। সেই জন্য ওই সময়টা কলকাতায় ছিলাম না আমি। তারপর কিন্তু আমার কলকাতায় যাওয়া হয়নি এই জন্যে যে দেশের পরিস্থিতি বুঝে যে যে যেখানকার, তার সেস্টার সেখানে হয়। আমার আব্বা চেষ্টা করে কলকাতা থেকে সেস্টার বদলে রংপুরে করে নিলেন। এর কারণ, উনি আমার আর পাঠাতে সাহস পেলেন না কলকাতায়।

সরদার: আপনি ঢাকায় আসার আগ পর্যন্ত কোনো ঘটনার কথা কি বিশেষভাবে মনে পড়ে?

জাহানারা: ছোটবেলায় আব্বা যেসব মফস্বল টাউনে ছিলেন, সেখানে আমরা থাকতাম। আমার দাদাজান যতদিন বেঁচে ছিলেন, তত দিন আমাদের ওই রোজার সময় দেশে যেতে হতো। রোজার ঈদ, তারপর একেবারে কোরবানি করে তবে আমরা আব্বার কাছে আবার যেতে পারতাম। ছোটবেলায় ওই যে আমরা কয়েক মাস করে গ্রামে থাকতাম, এতে গ্রামের জীবনের অপূর্ব স্মৃতি আমার মনে মধ্যে রয়েছে। গ্রামে যদি প্রতিবছর আমার যাওয়া না হতো, তাহলে আজকে আমার যে মানসিকতা আছে, এইটা সঠিকভাবে হয়তো গড়ে উঠত না। গ্রামে যাওয়ার একটা অভিজ্ঞতা প্রত্যেকের ছেলেবেলায় থাকা দরকার। ওই যে পুকুরে দাপাদাপি করে বেড়ানো; বৃষ্টি হয়েছে, মাথায় মাথালি দিয়ে কাদার মধ্যে ছপ ছপ করে বেড়ানো। কত গাছগাছালি, শীতকালে পিঠাপুলি, তারপর কত রকমের যে ছোট বাচ্চাদের আনন্দের উপকরণ গ্রামে থাকে, সেই যে দৌড়ে দৌড়ে মাঠের মধ্য দিয়ে বেড়ানো। শীতকালে যখন মটর-কলাই শক্ত হয়ে গেছে, গাছগুলো উঠে ফেলে দিচ্ছে জমি থেকে, তখন কিছু গাছ আমাদের বাচ্চাদের দেওয়া হতো। তখন আমরা করতাম কি, একটা সরু বাঁশের মধ্যে গাছগুলো উল্টো করে ঝুলিয়ে দিতাম। ঝুলিয়ে দিয়ে নিচে একটু আগুন ধরিয়ে দেওয়া হতো খড় দিয়ে। তাতে ওই মটর দানাগুলো একটু রোস্টেড হয়ে যেত। আমরা মাঠে বসে সেটা খেতাম। আমোদের হাতেমুখে কালি লেগে যেত। এই খাওয়াটকে বলা হতো হুড়া খাওয়া। একটা ছড়া ছিল, ‘হাতে কালি মুখে কালি, তবে জান যে হুড়া খেলি।’ এই একটা মহা আনন্দের ব্যাপার ছিল। যখন ধানের গাছ কোমর পর্যন্ত, তার মধ্যে আইন থাকত তো, আইল দিয়ে ছুটে ছুটে যাওয়া, দুই পাশ দিয়ে ধানের গাছগুলো গায়ে লাগছে-ধানের পাতা খুব ধার তো, হাতটাত কেটেও যেত। তখন আমি এই ধানের ক্ষেতের মাঝখান দিয়ে ছুটে যাওয়ার যে একটা আনন্দ, সেটা পেয়েছি। গা-হাত-পা-যা-ই কাটুক, কিছু যায়-আসে না।

সরদার: আপনার যে এই মনোরম গল্প পড়া, আপনার তেমনি তো মনোরম হাতের লেখা। এই লেখার ব্যাপারটা-কবে ছাপা হতে শুরু করে?

জাহানারা: আমার আসলে ছোট বয়স থেকে লেখার ইচ্ছা থাকলেও ছাপানোর তাগিদ আমার মধ্যে খুব একটা কম ছিল। এবং ছাপা সত্যিকার অর্থে যদি বলতে হয়, ’৬৪ সালে আমার প্রথম বই ছাপা হয়।

সরদার: ঢাকাতে?

জাহানারা: ঢাকাতে। কিন্তু এর আগে দিলরুবা বলে একটা পত্রিকা ছিল। তার যে সম্পাদক, তাঁর নাম হলো আবদুল কাদের। তাঁর স্ত্রী ছিলেন দিলরুবা। সেই কালের প্রথম মহিলা ম্যাজিস্ট্রেট, মুসলমান মেয়েদের মধ্যে। তিনি অকালে মারা যান। তাঁর জন্য কাদের সাহেব এত কাতর হন-তাঁর স্ত্রী মারা যাওয়ায়-তখন তাঁর নাম দিয়ে তিনি একটা মাসিক পত্রিকা বের করেন। উনি আমার বাবার বন্ধু ছিলেন। উনি আমাকে প্রায়ই বলতেন, মাগো, তুমি একটু লেখো। তুমি গল্প লেখো আমার পত্রিকায়। কিন্তু আমার এত-কী বলব-আমার নিজের সংসার নিয়ে, আড্ডা নিয়ে, বেড়ানো নিয়ে, আমার ছোট বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে….।

সরদার: তখন তো আপনি ফ্যামিলি করছেন?

জাহানারা: হ্যাঁ, ফ্যামিলি হয়ে গেছে। এই সব করে আর লেখা হতো না। আর কাদের সাহেব দেখা হলে বলতেন, কই মা, আমাকে তুমি গল্প দিলে না। এই দেব, চাচা, দেব। এই করতে করতে আর লেখাই হয় না। তারপর আরও অনেকে আমাকে বলেন যে….।

সরদার: সেই সিক্সটিতে, সিক্সটি ফোরে আপনি তো দস্তরমতো সামাজিক-সাংস্কৃতিক কর্মী হয়ে গেছেন।

জাহানারা: তা হয়েছি। কিন্তু লেখা যে আর হতো না। এই যে লেখাটা শেষ করে ছাপতে দেওয়া, এইটা আমার হতো না। তারপর এইটা হলো প্রথম-ওই ইউএস থেকে কবি হাবিবুর রহমান লরা ইংগলস ওয়াইন্ডারের বই অনুবাদ করতে দিলেন। আমি অনুবাদ করলাম। ঘাড়ের ওপর তাগাদা রেখে অনুবাদ করিয়ে ওনারা ছাপালেন। প্রথম বই হওয়ায় ওনারা খুব খুশি হলেন। অনুবাদ দেশে খুব খুশি।

সরদার: এটা আপনার একক অনুবাদ?

জাহানারা: একক। একক অনুবাদ।

সরদার: বইটার নাম কী?

জাহানারা: এইটা হলো ছয়টা বই। লরা ইংগলস ওয়াইন্ডারের লিটল হাউস অন দ্য প্রেইরি। ছয়টা বই। তার মধ্যে আমাকে একটা দিলেন। আরও দুই-তিনজনকে দুই-তিনটা বই দিলেন। চারজনে আমরা যখন করলাম, তখন উনি আমার অনুবাদটা দেশে এত খুশি হলেন যে আরেকটা বই আমাকে দিয়ে করালেন। আর তারপরে উনি কনরাড রিকটারের একটা বইও আমাকে দিয়ে অনুবাদ করালেন। তারপর ওই কবি হাবিবুর রহমান ভাইবোন নামের একটা প্রকাশনী সংস্থা করলেন। তাগাদা দিয়ে একটা ছোটগল্পের বই আর কিশোরদের উপন্যাস আমাকে দিয়ে লেখালেন। সেইগুলো একেবারে খুব যে অরিজিনাল তা বলব না। কিন্তু বিদেশি কোনো বাচ্চাদের গল্পের ছায়াটায়া ছিল। আমি দুটো লিখলাম, উনি ছাপিয়ে দিলেন। তারপর হলো কি, উনি মারা গেলেন। উনি অবশ্য অনেক পরে মারা যান। আমার আর লেখাটেখা বিশেষ হলো না। তারপর আমি এখন এই একাত্তরের পর থেকে বলতে গেলে লিখছি, মানে একাত্তরের পরে আমার জীবনে যা হলো, আমি তো কয়েক বছর খুবই শোকে বিহ্বল ছিলাম। তখন বিচিত্রা সম্পাদক শাহাদাত চৌধুরী-সে আমার ছেলের সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধ করেছে-ফিরে এসে আমাকে আম্মা বলে ডাকে। সেই বলল, আম্মা, আপনি বিচিত্রায় কিছু লিখেন। কী লিখব কী লিখব-তখন ওই টেলিভিশন সমালোচনা… এমন কিছু না, কিন্তু আমাকে একটুখানি নিজেকে ভুলিয়ে রাখা, এনগেজ রাখা। তারপর আমি ’৭৪-এ আমেরিকায় গেলাম। ওখান থেকে আমি ‘প্রবাস থেকে বলছি’ নামে ছয় মাস ধরে ওই ভ্রমণকাহিনী বিচিত্রায় ধারাবাহিকভাবে লিখি।

সরদার: ’৬৪-৬৫ থেকে শুরু করে ’৭১ পর্যন্ত-এর মধ্যে যদি বিশেষ কোনো ঘটনা, বিশেষ ব্যাপার আপনার মনের মধ্যে এসে থাকে যে আপনি বলতে চান, একটু বলুন।

জাহানারা: তাহলে আরেকটু আগে থেকে বলতে হবে। ছোটবেলা থেকে তো আমার আব্বা এত বইপত্র রাখতেন, সেগুলো পড়তাম। তা ছাড়া আব্বার এক বন্ধু ছিলেন, নাম আবদুল ওয়াহেদ। তিনি ইনস্যুরেন্সের এজেন্ট ছিলেন। বই পড়তেন। এত ভালো ইংলিশ জানতেন! ছোটবেলায় তাঁর অনেক প্রভাব আমার ওপর পড়ে। উনি আমাকে বলতেন বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের কথা, পৃথিবীর আরও বড় বড় নামকরা মহিলার কথা। ছোটবেলায় আমি পড়ালেখা করতে চাইতাম না। উনি আমাকে বলতেন যে লেখাপড়া শিখতে হবে, এটা করতে হবে, ওটা করতে হবে। উনি অনেক কিছু আমাকে ভালোভাবে শিখিয়েছেন, মানে মোটিভেট করতেন আমাকে। তারপর স্কুল পর্যন্ত বই পড়েই সব জ্ঞান লাভ করি। এমনি তখন আমি মানবেন্দ্রনাথ রায়ের নাম পর্যন্ত জানতাম। স্বামী বিবেকানন্দ, রামকৃষ্ণ ঠাকুর-এঁদের বইও পড়তাম। কিন্তু আমার কোন নির্দিষ্ট রাজনৈতিক মতাদর্শ গড়ে ওঠেনি।

সরদার: কোনো রাজনৈতিক পার্টি আপনার কাছে আসত না?

জাহানারা:১৯৪২-এ যখন আমি কলেজে ভর্তি হলাম নভেম্বর মাসে, সেখানে যেসব মেয়েদের সঙ্গে আলাপ হলো, তাদের মধ্যে অঞ্জলি দাশগুপ্ত বলে একটি মেয়ে ছিল। সে কমিউনিস্ট পার্টির কাজকর্ম কিছু কিছু করত। তার সঙ্গে আমার সবচেয়ে বেশি ভাব হয়ে গেল এই জন্য যে আমার কোন রাজনৈতিক মতাদর্শ না থাকলেও বইপত্র অনেক পড়েছি। আর ওই রকম মতাদর্শের জন্য ওর সঙ্গে আমার খুব বন্ধুত্ব হয়ে গেল।

সরদার: আচ্ছা, ওই যে আপনি বলছিলেন, আরও একটু আগে যাই, ছোটকালের কথায়। আপনি বলছিলেন, যিনি আপনাকে নানা বইপত্র দিয়ে সাহায্য করতেন, সেটা না-হয় একটু পরে বলব। আমি বলছিলাম যে একাত্তরের আগের পর্যায়টা, যদি কিছু থাকে বলেন।

জাহানারা: আমি যাকে মোটকা চাচা বলতাম-সেই আবদুল ওয়াহেদ বা ওয়াহেদ আলী-তিনি খুব জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি আমাকে অনেক কিছু শিখিয়েছেন, অনেক জ্ঞান দিয়েছেন পৃথিবী সম্পর্কে। আর আমার আব্বাজানের তো বইপত্র ছিলই। কিন্তু আমি কারমাইকেল কলেজে গিয়ে অঞ্জলি দাশগুপ্তের সঙ্গে যখন পরিচিত হলাম, তার সঙ্গে বন্ধুত্ব হলো, তখন বাম রাজনীতির সঙ্গে আমার একটা অপ্রত্যক্ষ যোগাযোগ হতো। অপ্রত্যক্ষ মানে অঞ্জলি জাস্ট একজন কর্মী ছিল। আপনি জানেন যে প্রথম দিকে কর্মী থাকে, বাইরের কর্মী। আমাকে কিছু কিছু অনুবাদ করতে দিত। আর আমি ওসব শুনতাম; মার্কসিজম এবং অন্যান্য সহজ পাঠ্য যে বইগুলো আছে তা দিন, আমি সেগুলো পড়তাম। তারপর জনযুদ্ধ বলে একটা পত্রিকা বের হতো। সেই জনযুদ্ধ সে আমাকে পড়তে দিত। আব্বাজান একদিন বাড়িতে জনযুদ্ধ দেশে হঠাৎ চমকে গেলেন। সরকারি অফিসার তো-সেই জন্য। তিনি এমনিতে খুব একটা রাজভক্ত ব্রিটিশ অফিসার ছিলেন না। উনি কিন্তু জীবনে ওনার কোনো বসের সঙ্গে ঈদের দেখা করতে যাননি। আর এসব কারণে তাঁর প্রমোশনও হয়নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি ওই অনুবাদ, জনযুদ্ধ দেখে আমাকে বললেন, এই সব তুমি কী করছ? তখন ওনার চোখের সামনে থেকে লুকিয়ে ফেললাম। ওনাকে আর দেখাই না, কিন্তু আমি পড়ি। অঞ্জলির সঙ্গে যোগাযোগ তো আছেই। অঞ্জলি আমাকে ছোট ছোট সব ম্যাগাজিন এনে দিয়ে বলে, ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদ করো এগুলো। সেই সময়ই আমার ওই কাজটা করতে ভালো লাগত। তবে যা হোক, অনুবাদও কিছু করেছি। আমি এখন বুঝতে পারি তখন সেসব অনুবাদ কিছুই হয়নি। তখন আমি মনে করতাম, আমি বোধ হয় খুব ভালো অনুবাদ করতে পারি। এই রকম সময়ে আমাদের আইএ পরীক্ষা হয়ে গেল। আইএ পরীক্ষার শেষ দিনে আমার খুব জ্বর উঠেছিল, যার জন্যে আমি পরীক্ষা দিতে পারিনি। তারপর আমি বিকোলাইটিস অসুখে ভুগি প্রায় এক-দেড় মাস। পরে আর আমার আব্বা আমাকে কলেজে যেতে দেননি। অঞ্জলি সঙ্গে আমার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

সরদার: একাত্তরের ব্যাপারটা তো আপনি-আমি সবাই জানি। আপনি নিজেও একাত্তরের দিনগুলি লিখলেন। সেভিন্টি ওয়ান পর্যন্ত সিক্সটি ফোর, সিক্সটি ফাইভ ধরেন। এই যে আপনার ছেলে রুমী, তখন তো সে কিশোর। সে এখানে নানা পরিবেশের সঙ্গে পরিচিত হচ্ছে।

জাহানারা: আমার যখন ওই কিশোরী বয়সে অঞ্জলির সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, তার ফলে আমার সেই যে বই পড়া, এসবের যোগাযোগটাও বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। সেই সময় আমার যাঁর সঙ্গে বিয়ে হয়, তারঁ সঙ্গে প্রথম আমার প্রেম হয়। আমার আব্বা-আম্মা জানতে পেরে একটা পানচিনি অনুষ্ঠান করে রাখার ব্যবস্থা করলেন। কথা হলো, দুজন পাস করলে পরে বিয়ে হবে। আমার স্বামীকে-আমার যত দূর মনে হয়-আমার আব্বা-আম্মা বলেছিলেন, আমি জানি না, আমার অনুমান-তাঁরা হয়তো বলেছিলেন, তুমি বোঝাও জাহানারাকে, এই সব রাজনীতি বইটই পড়া ভালো না। তখন আমি আবার মুকুল মেলা করতাম। ওই যে মুকুলের মহফিল-ওইটা। পাড়াতে ছেলেমেয়েদের নিয়ে মুকুলের মহফিল পরিচালনা করার জন্য বাগবান ভাই একবার রংপুরে গেলেন। আমরা একটা সম্মেলন করলাম। আব্বা ওই সব পছন্দ করতেন না। মা বলতেন, আহা, করছে করুক না। আমার স্বামীও চাইতেন না যে সভা-সমিতি বা ছেলেমেয়েদের নিয়ে দলবল এগুলো করি।

সরদার: তিনি চাইতেন না। আপনার পরবর্তী যে কাহিনী-আপনার হাজব্যন্ড তো আবার আপনাকে ভেতরে ভেতরে উৎসাহ দিতেন।

জাহানারা: বলা যেতে পারে যে এটাও তাঁর মধ্যে ধীরে ধীরে উন্মোচিত হয়েছে। তিনিও তো তখন ছাত্র ছিলেন এবং তাঁর বাবা তাঁকে কঠোর হাতে নিয়ন্ত্রণ করতেন। বলতেন, তুই কোনো দলে যাবি না। ছেলেদের সঙ্গে এই সব কোনো কিছু করবি না, লেখাপড়া কর। আর তাঁর তো মা ছিলেন না।

সরদার: এটা কোন সময়ের কথা বলছেন? আপনাদের দুজনের পরিচয় কখন হয়?

জাহানারা: আমাদের পরিচয় হয় রংপুর কারমাইকেল কলেজে। রংপুর কারমাইকেল কলেজে উনি আইএসসিতে ভর্তি হলেন। আর আমি আইএতে ভর্তি হলাম। একই বছরে ম্যাট্রিক পাস করেছি।

সরদার: ওঁর বাড়ি কোথায়?

জাহানারা: ওঁর বাড়ি রংপুরে। আমার আব্বা যে রেজিনা খাতুনের বাবার কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন ঘোড়ার গাড়িতে আমার যাওয়ার ব্যবস্থা করতে, সেই রেজিনার কনিষ্ঠ ভ্রাতাই হলো পরবর্তীকালে আমার স্বামী। তখন আমি জানতাম না যে এইটাই আমার শ্বশুরবাড়ি হবে। ওনার মা ছিলেন না। ওনার বাবা খুব শক্ত হাতে তাঁকে নিয়ন্ত্রণ করতেন। লেখাপড়া আর বিকেলবেলা খেলা-এ ছাড়া আর কিছু করতে দিনে না।

সরদার: আপনার হাজব্যান্ডের বাবা কী করতেন?

জাহানারা: উনি তখন উকিল ছিলেন। মোহাম্মদ আলী ওনার নাম। আমার স্বামীর যখন দুই বছর নাকি দেড় বছর বয়স তখন আমার শাশুড়ি মারা যান। আমার শ্বশুর আর বিয়ে করেননি। চারটি ছেলেমেয়ে তিনি নিজের হাতে মানুষ করেন। নিজে পড়াতেন। কাজের লোক রান্নাবান্না করে দিত। উনি নিজ হাতে ছেলেমেয়েদের খাওয়াতেন। তখনকার দিনে তো আবার ছেলেমেয়ে মানুষ করার ধরন আলাদা ছিল। খুব কঠিন হাতে মানুষ করার হতো এবং আমার স্বামী রেজাল্ট খুব ভালো করতেন। পড়াশোনায় খুব ভালো ছিলেন, ফার্স্ট স্ট্যান্ড করতেন। আমার শ্বশুরের কথা ছিল, কলেজে যাবে, পড়বে, বিকেলে খেলবে, সূর্য ডোবার আগে বাসায় চলে আসবে, পড়তে বসবে। এর বাইরে আর কোন জীব নেই। এই জন্য আমার স্বামী বা আমি, আমার সেকালে এমনভাবে মানুষ হয়েছি। পরে আমরা যখন ঘর-সরকার করি-বই পড়ার অভ্যাস ছিল তো-আমি তখন আমার স্বামীকে বলি, স্টেটসম্যান এনে দাও। স্টেটসম্যান তখন তখন ওই হকাররা দিতে পারে না। অনিয়মিত ছিল। ’৫০ সালে। তখন আমার স্বামী আমার জন্যে স্টেটসম্যান আনতেন ওই রেলওয়ের কী বলে একটা স্টল, সেই হুইলারের স্টলে উনি অফিস ফেরত যেতেন।

সরদার: ফুলবাড়িয়া স্টেশন?

জাহানারা: তখন অফিস ছিল ৯.৩০ থেকে ৪.৩০। বেচারা ফিস করে সেই হুইলারের ওখানে গিয়ে আমার জন্যে একটা স্টেটসম্যান কিনে আনতেন। তাও কয়েক দিনের বাসি। আমার জন্য এত করেছেন। কিন্তু আমার বা তাঁর কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যেহেতু ছাত্রাবস্থায় কোনো প্রত্যক্ষ যোগাযোগ হয়নি, সেই জন্য আমাদের পরবর্তী সময়ে কোনো দলে যোগদানের জন্য কেউ কিছু করেননি। কিন্তু কাগজ আমরা খুব পড়তাম। দেশের অবস্থা সম্পর্কে খুব সজাগ ছিলাম। আমার স্বামীও ছিলেন। কোথাও কী হচ্ছে না হচ্ছে, সেই সব। যখন জিন্নাহ এখানে এলেন, বললেন যে উর্দুই একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে; সবাই ‘নো, নো’ করে উঠেছে-সেইগুলো উনি শুনে আমাকে বাসায় এসে বলতেন, জানো, জানো, এই রকম হয়েছে, এই সমস্ত কী কাণ্ড। এই রকম মানুষ ছিলেন। আমিও তাই। তারপর রুমী হলো।

সরদার: রুমী কবে হলো?

জাহানারা: রুমী হলো ১৯৫১ সালের ২৯ মে। রুমীর যখন বয়স ১০ মাস, তখন আমি সিদ্ধেশ্বরী গার্লস স্কুলে চাকরি নিলাম। তার আগে আমি ঢাকায় চাকরি করিনি। কিন্তু আমার আব্বা যখন ময়মনসিংহে এবং আমি (যখন) বিএ পরীক্ষা দিই, তখন বিদ্যাময়ী গার্লস স্কুলের হিন্দু টিচার সব চলে যান। তখন সেইখানে হেন মিস্ট্রেস ছিলেন আনোয়ারা বাহার চৌধুরী। কাজী জাহানারা এবং আনোয়ারা মনসুর, তাঁরা দুই বোন ছিলেন। তখন কাজী জাহানারার বিয়ে হয়নি। কাজী আনোয়ারার স্বামী ওইখানে পোস্টেড ছিলেন। উনি তখন ওখানে অ্যাসিস্ট্যান্ট হেড মিস্ট্রেস। কাজী জাহানারা-এঁদের সঙ্গে আমারা কলকাতায় যোগাযোগ ছিল। ওনারা বদলি হয়ে গেছেন ময়মনসিংহে ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে রংপুরে থেকে। খোঁজ পেয়ে আমাকে নিয়ে চাকরি দিয়েছেন। বললেন, আমাদের টিচার নেই, তুমি আসো। তারপর ঢাকায় চলে এলাম, আমার স্বামী যখন ঢাকায় পোস্টিং হলো।

সরদার: ওর আগে কোথায় ছিল পোস্টিং?

জাহানারা: উনি পাস করলেন ১৯৪৮ সালে। আমার বিয়ে হলো ’৪৮ সালের আগস্ট মাসে, ময়মনসিংহে। তারপর ওনার একটা ট্রেনিং হলো চিটাগাংয়ে। তখন আমি ময়মনসিংহে ছিলাম, চিটাগাঙয়ে যাইনি। আমি বিদ্যাময়ী স্কুলে চাকরি করছিলাম, বিয়েটা ওখানেই হয়। তারপর ওনার ফরটি নাইনের আগস্টে ঢাকায় পোস্টিং হলো অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে। তখন আমি ঢাকায় চলে এলাম চাকরি ছেড়ে দিয়ে। কিন্তু কাজী জাহানারা, কাজী আনোয়ারা খুব চেষ্টা করেছিলেন; মিসেস বাহারও বললেন, তুমি চাকরি ছেড়ো না। তোমাকে কামরুন্নেসা স্কুলে বদলি করে দিচ্ছি। কিন্তু আমার স্বামী বললেন, না, আমরা দুজন গভর্নমেন্ট সার্ভিসে থাকলে আমাদের সংসারজীবন নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তুমি চাকরি ছেড়ে দাও। আমিও চাকরি ছেড়েই দিলাম। কিন্তু মনে দুঃখ হলো। কিন্তু উনি বোঝালেন, দেখো, দুজনে গভর্নমেন্ট সার্ভেন্ট হলে তোমাকে এক জায়গায় বদলি করবে, আমাকে একখানে বললি করবে। নাইনটিন ফরটি নাইনে আনোয়ারা, কাজী আনোয়ারা মনসুর, মিসেস বাহার, কাজী জাহানারা-সবার অনুরোধ উপেক্ষা করে আমি চাকরি ছেড়ে দিয়ে ঢাকায় এলাম। এসে ঢাকায় সংসার করছি। আজিমপুরে ফ্ল্যাট পেয়েছি। আজিমপুরে দুই কামরার রুমগুলো তখন নতুন হয়েছে। ওখানে থাকি। আমার ছেলে হলো ১৯৫১ সালের ২৯ মে। তারপর ছেলের যখন ১০ মাস তখন আমি সিদ্ধেশ্বরী গার্লস স্কুলে হেড মিস্ট্রেসের চাকরি নিলাম। সেও একটা কাহিনী। আমি আগে রেডিওতে প্রোগ্রাম করতাম। এখানেও কিন্তু আমাকে খুঁজে পেয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। বলে যে, আমাদের কথিকার লোক নেই। যে আমাকে ধরে নিয়েছিল সে হলো হোসনে আরা, অভিনেতা গোলাম মুস্তফার স্ত্রী। সে আমাদের পাশের বিল্ডিংয়ে থাকত আজিমপুরে। সে আবার লেডি ব্রেবোর্ন কলেজে আমার চেয়ে এক বছরের জুনিয়র। আমাদের চিনত। একদিন হঠাৎ রাস্তায় দেখা, তারপর বাড়ি এলো। ও তখন ওখানে স্টা আর্টিস্ট। তখন আমাকে বলে, কী জাহানারা আপা, তুমি চলো। তোমাকে কথিকা পড়তে হবে। আমি মহিলা মহফিল পরিচালনা করার ভার পেলাম। তখন ওখানে যে প্রয়োজক ছিলেন, এম এ মোতাহার, তিনি তোমাকে বলতেন, আপনি এতটার সময় আসবেন। আমি ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় মিলিয়ে ততটার সময় গিয়ে পৌঁছাতাম। সে দুপুর তিনটা হোক আর চারটা হোক, কখনো রোদ বেশি বা বৃষ্টি হলেও দেরি করতাম না। উনি খুব ইমপ্রেসড হলেন, ওই রকম একটা ভদ্রমহিলা, ঠিক ঘড়ির কাঁটায় তাল রেখে আসেন। ওনার বাসা ছিল ওই সিদ্ধেশ্বরী। ওনার বাবা বোধহয় কোনো মেম্বার-টেম্বার ছিলেন। ওই স্কুলে কোনো হেড মিস্ট্রেস থাকেন না। দুই-দুই মাস পর চলে যান। উনি আমাকে বললেন, আপনি চাকরি করবেন? বলি, কোথায়? বলেন, সিদ্ধেশ্বরীতে একটা গার্লস স্কুল আছে। সকাল সাতটা থেকে দশটা, তিন ঘণ্টা কাজ। কিন্তু হেড মিস্ট্রেস টেকে না। তবে আমি দেখলাম, আপনি খুব পাংচুয়াল। সে জন্যই, সাতটায় স্কুল তো, আপনি যদি হন তবে আপনি ঠিক টাইমে যাবেন। আপনি কি করবেন? দেশ শ টাকা বেতন। আমি তখন আমার স্বামীর সঙ্গে আলাপ করি। স্বামী বললেন যে মন্দ না। একটা স্কুলে হেড মিস্ট্রেস হওয়া খারাপ না। আমাকে যে গভর্নমেন্টের চাকরি থেকে ছাড়িয়ে এনেছেন, তা কিন্তু তিনি ফিল করতেন। আমি একটা শিক্ষিতা মেয়ে, বাড়িতে বসে আছি। এই জন্যই আমার স্বামী একদিকে আমাকে দিয়েছেন, অন্যদিকে কমপেনসেট করেছেন। স্বামীই বললেন, চাকরিটা নাও। সাতটা থেকে দশটা খুব কম সময়। সাদে নয়টায় অফিসে চলে যাব, তুমি ১০টা সাড়ে ১০টায় এসে যাবে, বাচ্চাটা এক ঘণ্টা মাত্র একা থাকবে। তখন আমি চাকরি নিলাম। তখন একটা মাত্র ছেলে আমার। আমি চাকরি করি।বাকি সময় বাসায় থাকি। রাজনীতির কোনো অবকাশ নাই। আমার স্বামী চাকরি করেন, আমিও চাকরি করি। কাগজ পড়ি, দেশের অবস্থা আলোচনা করি। যেদিন একুশে ফেব্রুয়ারি গুলি হলো, আমার স্বামীও একদম সেক্রেটারিয়েট থেকে বের হয়ে চলে এলেন। এসে বললেন, জানো, আমাদের ছেলেদের ওপর গুলি চালিয়েছে! কী সাংঘাতিক কথা! আমি চলে এসেছি। যুক্তফ্রন্ট যখন হলো-আমার স্বামী শরীফের এক বন্ধু ছিল, তার নাম ফখরুদ্দীন। একদম স্কুলজীবনের বন্ধু। সে বেশি পড়াশোনা করেনি। বোধহয় ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত পড়ে ব্যবসাট্যাবসা করেছিল। সে নিজে কোনো দলভুক্ত ছিল না। কিন্তু ওই রাজনীতির সম্বন্ধে, নেতাদের সঙ্গে ঘুরে বেড়ানো-ওই সোহরাওয়ার্দী আসছেন, শেরেবাংলা আসছেন, অমুক আসছেন; ফকির তার সঙ্গে সঙ্গে আছে। তাকে আমরা ফকির বলে ডাকতাম। আমাদের বাড়িতে এসে সে সম্বন্ধে বলত। জানো, এই হয়েছে, ওই হয়েছে। ওর সঙ্গেই আমরা ওই সব আলাপ করতাম। ওর কাছ থেকে বেশির ভাগ জানতাম। একবার ১৯৫৪ সালে ওই যুক্তফ্রন্টের নির্বাচন হবে। তার আগ দিয়ে এসে বলল, ভাবি, আপনাকে আমরা মহিলা ক্যান্ডিডেট হিসেবে দাঁড় করাতে চাই। তো আমার স্বামী দেবেন না। না, আমি তো গভর্নমেন্ট সার্ভিসে আছি। আমার যতদূর মনে হয়, নূরজাহার মুরশিদ দাঁড়িয়েছিলেন। আমাদের তো টাকা-পয়সা বেশি ছিল না। আমার বাবা হিসাব করে, টানাটানি করে সংসার চালাতেন। আমার শ্বশুর উকিল ছিলেন, কিন্তু আমার শাশুড়ি ছিলেন না বলে ছেলেপেলে দেখতেন। যেটুকু না হলেই নয়, করতেন। স্বামীরও চাকরিটাই ভরসা। আমাদের কোথাও কোনো সম্পত্তি, টাকা-পয়সা নেই। কাজেই স্বামীর টাকরিটা না থাকলে চলে না। আমার আর সেবার দাঁড়ানো হলো না।

সরদার: আপনার কি তখন মনে হচ্ছে হয়েছিল যে, আমি দাঁড়াব?

জাহানারা: হ্যাঁ, হ্যাঁ। ভীষণ ইচ্ছা হয়েছিল। আমার এই প্রচণ্ড এনার্জি, ওটাই যেহেতু রাজনীতির পথে যেতে পারল না, ঘর-সরসার করা, ছেলেপেলে মানুষ করা, স্কুল করা, রেডিও প্রোগ্রাম করা, বন্ধুবান্ধবকে দাওয়াত করে খাওয়ানো, পিকনিকে যাওয়া-আমার এনার্জি এই সব দিকে ব্যয় হতো।

সরদার: এটা একটা ইউনিক ব্যাপার। এটা একটা গর্বের ও আনন্দেরও ব্যাপার আমাদের।

জাহানারা: তবে আমার স্বামী একদিকে যেমন আমাকে রাজনীতি করতে দেননি, অন্যদিকে যতভাবে পারেন পুষিয়ে দিয়েছেন। আমি বলব, দ্বিতীয় কারও স্বামীকে আমি দেখিনি তার বউকে এতো দিক দিয়ে পুষিয়ে দিয়েছে। এমনি সাংস্কৃতিক সভা-সমিতিতে যেতাম। বাইরে এই যে নানা রকম বড় বড় সাহিত্যিক আসছেন, আমার স্বামী….।

সরদার: আপনার সঙ্গে তো তখনই আমার পরিচয় বাংলা একাডেমিতে একটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে। এসবে তো সব সময়ই আপনাকে দেখেছি। আমিও তখন বাংলা একাডেমিতে যোগ দিয়েছি। আমার ডিটেনশনের পরে।

জাহানারা: আপনি যখন জেলে ছিলেন তখন তো…..। কলির (সরদার ফজলুল করিমের স্ত্রী) সঙ্গে কতোবার আমার দেখা হয়েছে। তার মনের অবস্থা, সেই সব আমার মনে আছে। সেই হিসেবে রাজনীতি আর করতে পারলাম না। আমি তারপর সিদ্ধেশ্বরী স্কুলে চাকরি করতে করতে এমনই চাকরির নেশায় পড়ে গেলাম।

সরদার: আপনি কত বছর ছিলেন সিদ্ধেশ্বরীতে?

জাহানারা: আট বছর। প্রথম তো সকালে স্কুল ছিল সাতটা থেকে দশটা। আমি যে বছর জয়েন করলাম, ১০৮ জন শিক্ষার্থী ছিল। ১০টা ক্লাসে ১০৮ জন শিক্ষার্থী ছিল। সেই কয়েক বছর ধরে আমার সময় ১৪-১৫ শ শিক্ষার্থী হলো। স্কুলের জন্য বাড়ি দরকার, জমি দরকার, দিনের স্কুল দরকার, দিনে ওখানে ছেলেদের স্কুল হতো। সে সময় আমি ডিপিআই অফিসে দৌড়াদৌড়ি করি। ঘোরাঘুরি করি যে আর একটা জমি দরকার। তখন এই বয়েজ স্কুলটা আলাদা হয়ে গেল। আর জমিটা গার্লস স্কুলের হলো। তখন ১০টা থেকে চারটা পর্যন্ত স্কুল। আমি যখন স্কুল ছাড়ি তখন ১৮ শ শিক্ষার্থী।

সরদার: কোন বছর আপনি স্কুল ছাড়লেন?

জাহানারা: স্কুল ছাড়লাম ’৬০ সালে। ম্যানেজিং কমিটির মেম্বাররা কিছুতেই আমাকে ছাড়তে না না। তাঁরা আমার ওপর খুশি ছিলেন যে স্কুলের উন্নতির জন্য এত কিছু করেছি। আমি দেখলাম, আমার ছেলে দুজনের খুব অযত্ন হচ্ছে। আমি ভাবলাম, এত হাজার হাজার ছেলেমেয়েকে পড়াচ্ছি। আমার ছেলেমেয়ে যদি বখে যায়, তাহলে তো খুব পরিতাপের বিষয় হবে। আর আমার মনের অর্ধেক বোধহয় ঘরোয়া ছিল। স্বামী-ছেলেদের নিয়ে একটা সংসারজীবন, ওটা বোধহয় আমার অর্ধেক মন চাইত। আর অর্ধেক মন চাইত আমি চাকরি করি, কি রাজনীতি করি, কি এই সব করি। এই একটা দ্বন্দ্ব আমার মনের মধ্যে ছিল। আমার গলব্লাডার অপারেশন হয় ফিফটি নাইনে। তখন আমার শরীরটা খুব খারাপ হয়ে যায়। আমার এমএ পড়ারও খুব ইচ্ছা ছিল। তা ছাড়া স্কুলের চাপটা আমার ওপর খুব বেশি হয়ে গেল। কারণ ম্যানেজিং কমিটি আমাকে বিশ্বাস করে। আমাকে ভালোবাসে, আমার ওপর এত ভার চাপিয়ে দিল, যেটা তাদের করার কথা ছিল (না)। এইটা আমার পক্ষে খুব বেশি হয়ে গেল। এমনকি আমি স্কুলের বিল্ডিং করার জন্য ড. এফ আর খান, যিনি বিশ্ববিখ্যাত স্থপতি…..।

সরদার: হ্যাঁ, মারা গেছেন তিনি।

জাহানারা: তিনি তখন এই সময় দুই বছর ঢাকায় ছিলেন। সেই সময় বিনা পয়সায় আমি তাঁকে দিয়ে স্কুলের প্ল্যান করিয়ে নিয়েছি। এই রকমও করেছি। কিন্তু আমি দেখলাম যে আমার জন্যে খাটুনিটা খুব বেশি হয়ে যাচ্ছে। তখন আমি বললাম যে, আমাকে ছেড়ে দিন, সংসার-স্কুল এটা আমি আর পারছি না। আমার ছেলেগুলো খুব ডিমান্ডিং ছিল। আমার শ্বশুর অন্ধ হয়ে এসেছেন। আমার বাড়িতে অনেক আত্মীয়স্বজন আসত, অনেক রকম ঝামেলা আমার ছিল। যা হোক, আমার মনের ভিতর সব সময় একটা দ্বন্দ্ব ছিল। এইটা হলো আসল জিনিস। দ্বন্দ্ব এই জন্য যে বাবা-মা মানুষ করেছেন ভালো স্ত্রী হওয়ার জন্য, ভালো মা হওয়ার জন্য। আমার মা কিন্তু মেয়েরা সংসারধর্মের পাশাপাশি অন্য সবকিছু সমান দক্ষতায় করবে-এই শিক্ষা আমাকে দেননি। এই জন্য আমি একটা দ্বন্দ্বে ভুগতাম। মনে হতো, স্কুল আমার সময়টা বেশি নিয়ে নিচ্ছে। ছেলে দুটি বখে যাওয়ার একটা সম্ভাবনা আছে। তখন ম্যানেজিং কমিটি রেজুলিউশন করেছিল যে হেড মিস্ট্রেসকে চাকরি থেকে অব্যাহতি দেওয়া গেল বটে, সেটা অল্প কিছুদিনের জন্য। যেহেতু তিনি এমএ পড়ে তাঁর জ্ঞান আরও বাড়াতে চান, সেই জন্য আমরা তাঁর এই রেজিগনেশন লেটার অ্যাকসেপ্ট করলাম এই আশাতে যে উনি এমএ পাস করে এসে আবার এই স্কুলেই জয়েন করবেন। এর ফলে নতুন হেড মিস্ট্রেস কোনো দিনই সিকিউরড ফিল করতে পারেননি। যা হোক, আমি আর কোনো দিনই স্কুলে ফিরে যাইনি।

সরদার: আপনি এমএ নিয়েছিলেন? এমএ কবে নিলেন?

জাহানারা: ১৯৬০ সালে আমি এমএতে ভর্তি হলাম। কিন্তু এমএ পার্ট ওয়ান পাস করতে আমার দুই বছর লেগে গেল। তার কারণ ওই শ্বশুর অন্ধ হয়ে আমাদের বাড়িতে চলে আসেন। তার আগে কোমরে চোট লেগে আমি অনেক দিন শয্যাশায়ী ছিলাম। সেই জন্য প্রথমবার পরীক্ষা দেওয়া হলো না। সিক্সটি-টুতে আমি এমএ পরীক্ষা দিলাম। পার্ট ওয়ান পাস করে পার্ট টুতে ভর্তি হলাম। এমন সময় আমার স্বামী বললেন, দেখো, ফুলব্রাইট স্কলারশিপ বোধ হয় বন্ধ হয়ে যাবে। আর দেশের যা অবস্থা, তুমি তো ঘুরতে চাও, খুব বিদেশ যেতে চাও, তুমি অ্যাপ্লাই করো। আমি খুব বিদেশে যেতে চাইতাম, কিন্তু আমি নিজে থেকে উদ্যোগ নিতাম না। আমি আমার স্বামীর কথামতো ফরম এনে ফুলব্রাইট স্কলারশিপের জন্যে অ্যাপ্লাই করে দিলাম। কী আশ্চর্য, পরের বছর আমি সিলেক্টেড হয়ে গেলাম। সিলেক্টেড হয়ে যাওয়ায় সেবার আর আমার এমএ পার্ট টু দেওয়া হলো না।

সরদার: আপনি কি ফুলব্রাইট পেয়েছিলেন?

জাহানারা: হ্যাঁ। পেয়ে গেলাম এবং আমার স্বামীর উৎসাহ না হলে আমি পেয়ে আবার পিছিয়ে যাচ্ছি। আমার ছোট দুটি ছেলে, আমি যাব কী করে। উনি বললেন, না, না, আমি দেখব তোমার বাচ্চা। তুমি চিন্তা কোরো না। এই সুযোগ তুমি তো আর পাবে না। ওনার মনে একটা ধারণা ছিল যে আমাকে রাজনীতি করতে দেননি। এর জন্য সব সময় তাঁর উৎসাহ ছিল। তারপর এই ভেবে শেষে আমি এমএ পরীক্ষা না দিয়ে গেলাম। ওটা ছিল ছয় মাসের জন্য। ইন্টার্ভিউ দিতে গিয়ে দেখি মনিরুজ্জামান ওখানে। আমি বললাম, স্যার, আপনি! আমি যে অ্যাপ্লাই করেছি, কাউকে কিন্তু বলিনি। কারণ টিচার্স ট্রেনিং কলেজের প্রিন্সিপাল চান না যে আমি তাড়াতাড়ি পার্ট টু পাস করে ফেলি। আমি যে এখানে ইন্টার্ভিউ দিতে এসেছি প্লিজ, আপনি কাউকে বললেন না। স্যার বললেন কি, আমি যে ইন্টার্ভিউ দিতে এসেছি, প্লিজ আপনিও কাউকে বলবেন না। এই রকম ব্যাপার। আমি তো চলে গেলাম সিক্সটি ফোরে, ছয় মাসের জন্য। ফিরে এসে পরীক্ষা দিয়ে পাস করলাম।

সরদার: এটা কি এমএ?

জাহানারা: এমএ। বিএড কিন্তু আমি সিক্সটি নাইনে করেছি। স্কুল থেকে আমাকে পাঠানো হয়েছিল।

সরদার: প্রিন্সিপাল খুবই স্নেহ করতে বলে, তাই না?

জাহানারা: খুবই স্নেহ করতেন। ওনার ইচ্ছা, ‘তোমাকে আমি টিচার্স ট্রেনিং কলেজে লেকচারার করে আনব।’ তাঁর ধারণা হয়েছিল, আমি খুব ভাল টিচার। আল্লাহ জানেন, আমি জানি না। আমি সিক্সটি ফাইভে এমএ পাস করলাম। ওনার কথামতো আমি সিক্সটি সিক্সে টিচার্স ট্রেনিং কলেজে চাকরি পাই।

সরদার: আপনি ’৭১ সালের আগের যে পর্যায়টা, সেটা মোটামুটি কিছুটা বলেছেন। আমরা অন্য কোনো প্রশ্ন করব। আজকে এর মধ্যে, আপনি নিজের দিক থেকে যদি (কিছু) চিন্তা করে থাকেন, তবে বলুন।

জাহানারা: আমি এই বিষয়ে কী বলব। আমার মনে তো অনেক কথা ওঠে, কিন্তু আমি একজন সাধারণ মানুষ। এখন আমি অসুস্থ, তাই ঘরের বাইরে খুব একটা বেশি বের হতে পারি না। বর্তমানে দেশের যে অবস্থা, এটা খুবই দুঃখজনক, পরিতাপের বিষয়।

সরদার: ঠিকই বলেছেন আপনি। কিছু ভুল হয়তো আমাদেরও এমনও হয়েছিল, সেগুলো পরবর্তী সময়ে ধাপে ধাপে বেড়েছে। কী রকম ভুল আপনার মনে আঘাত করে? কী কী ভুল আমরা করেছি?

জাহানারা: আমাদের যুদ্ধটা নয় মাসে শেষ হয়েছে। কিন্তু অনেকে বলে থাকবেন যে যুদ্ধ যদি আরও অনেক দিন ধরে চলত, তাহলে হয়তো আমাদের চরিত্র যেটা সেটা বদল হয়ে যেত। নয় মাস পরেই আমরা স্বাধীনতা পেয়ে যেন এর মর্যাদাটা এত ভালো করে বুঝতে পারলাম না। সেই সময় আমি রুমীকে বলেছিলাম, আরে, কবে যে শেষ হবে, আর তো পারি না। তখন বোধ হয় অগাস্ট মাস। রুমী বলল, মাগো, এত অস্থির কেন? এই যুদ্ধ তো কয়েক বছর ধরে চলা উচিত। আমি বলেছিলাম, অসম্ভব, আর পারব না। আর সহ্য হয় না। তুই এটা কী বলছিস? সে ঠিকই বলেছিল। আজকে আমি বুঝতে পারি এবং আমার মনে হয়, ১৯৭০ সালে আওয়ামী লীগ যে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছিল, এর ফলে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার কথা ছিল শেষ মুজিবের। কিন্তু ইয়াহিয়া সরকার সেটা দিল না। তাদের দেওয়ার ইচ্ছাও ছিল না। পরে যার জন্যে এই গণহত্যা হলো এবং দেশটা ছিন্নভিন্ন হলো। তারপর ওই যে নয় মাস যুদ্ধ হলো, শেষের নামে ওই স্বাধীনতা ঘোষিত হলে তার নামে উদ্বুদ্ধ হয়ে সবাই এক হয়ে যে যুদ্ধটা করল, পরে শেষ যখন আমাদের দেশে ফিরলেন-তিনি আমাদের অসাংবাদিত নেতা-আমরা সবাই তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। তাঁকে আমরা প্রাণের এরচেয়ে ভালোবাসি। তিনি তার আগেও বহু বছর ধরে স্বাধিকার আন্দোলনে নিজের জীবনটাই একরকম উৎসর্গ করেছিলেন, ক্রমে ক্রেমি তিনি দেশের সবচেয়ে বড় নেতা হয়েছেন, যার ওপর ভাসানীরও আশীর্বাদ ছিল এবং ভাসানীও যাঁর সঙ্গে একসঙ্গে মিএ স্বাধীনতাযুদ্ধে কাজকর্ম করেছেন। শেষ যখন এলেন, তখন আমার মনে হয় যে তিনি দেশবাসীর, মুক্তিযোদ্ধাদের মোকাবিলা করতে পারলেন না। মনে হলো, তিনি ভাবলেন, আওয়ামী লীগ যেহেতু ’৭০ সালে নির্বাচনে জিতেছিল, অতএব আওয়ামী লীগই সরকার গঠন করবে। অথচ মুক্তিযুদ্ধ করেছিল সবাই, কেমন? কাজেই সেই সব মুক্তিযোদ্ধাকে কিন্তু আওয়ামী লীগ সরকার সন্দেহের চোখে দেখে তাদের সরিয়ে রাখল। আমার মনে হয় যে মুক্তিযোদ্ধারা যুদ্ধের প্রয়োজনে পুল ভেঙ্গেছিল, রাস্তা ভেঙ্গেছিল। উচিত ছিল স্বাধীনতার পর তাদের দিয়েই ভাঙা রাস্তা, ভাঙা পুল মেরামত করানো; একটা বছর তাদের দিয়ে দেশ গড়ার কাজ করিয়ে নেওয়া। একটা বছর হয়তো লেখাপড়া তাদের হতো না। এখন তো কতো বছরই নষ্ট হচ্ছে সেশনজটের জন্য, তাই না? তখন এটা করে সবাই নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে বা শিক্ষাজীবনে ফিরে যেত। ওইটা যদি করা যেত বা সরকার গঠনে যদি সবার প্রতিনিধিত্ব থাকত, তাহলে বোধ হয় তার ফলটা ধীরে ধীরে ভালো হতো। কিন্তু তা হলো না, দেখা গেল যে আসল মুক্তিযোদ্ধাদের বলা হলো যে তোমরা অপেক্ষা করো কিংবা তোমরা নিজেরের স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে যাও। এদিকে আবার অনেক ভুয়া মুক্তিযোদ্ধা সার্টিফিকেট পেয়ে গেল। যাদের পরে সিক্সটিন্থ ডিভিশন বা ষোড়শ বাহিনী বলে উপহাস করা হতো। সত্যিকারের মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ আসল মুক্তিযোদ্ধারা ক্রমশ হতাশাগ্রস্ত হয়ে গেল। তারা কী রকম হয়ে গেল, তারপর দেশে নানা মতের নানান রাজনৈতিক দল হলো। সেগুলোকে তদানীন্তন সরকার অত্যন্ত রূঢ় হাতে দমন করল। কতো সোনার ছেলে, কত তরুণ-যাদের মনের মধ্যে ছিল আদর্শ, চোখে ভবিষ্যতের স্বপ্ন-মৃত্যুবরণ করেছে। যে শেখকে আমরা হৃদয়ের অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে স্থান দিয়ে রেখেছিলাম, তিনি কি শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হলেন? আমি এই রকম একটা সময় ভাবি, আমি তো এগুলো বিশ্লেষণ করতে পারব না। কিন্তু আমার এই রকম মনে হয়। কয়েকটা ভুলও বোধহয় ওই সরকার করেছিল। যেমন দালালদের ক্ষমা করে দেওয়া হলো। তারা তখন জেলে জেলে রয়েছে, কেউ লুকিয়ে রয়েছে। ক্ষমা করে দেওয়ার ফলে তারা বেরিয়ে এসে বেশ কিছুদিন মাথা নিচু করে থাকল। আস্তে আস্তে নিজেদের শক্তি সঞ্চয় করতে লাগল। তখন যদি ওই দালালদের শেষ করে দেওয়া যেত, তাহলে তারা তো পরে এই ক্ষতি করতে পারত না। আমাদের অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় নেতা শেখ মুজিব কিছু পারিবারিক ব্যাপারে দুর্বলতা ছিল। নিজের ছেলে, নিজের ভাগ্নেকে তিনি কন্ট্রোল করতে পারতেন না। আমি এইগুলো বলছি এই জন্য যে ওই সব বলা কেউ বলেন না।

সরদার: আপনি বলুন, বলুন আপনি?

জাহানারা: শেখ মারা যাওয়ার পর এবং তাঁর যে ভাই খুলনায় মারা গিয়েছিলেন, আমি শুনেছি লোকের মুখে, সেখানকার লোকেরা নাকি আনন্দে মিলাদ পড়িয়েছে। তিনি এতই অত্যাচারী ছিলেন। এসব বলতে খারাপ লাগে, কষ্ট লাগে। কিন্তু এমন ঘটনা ঘটেছে তো। তারপর তাঁর ভাগ্নে শেখ মণিকে তো অনেকে পছন্দ করত না। কিন্তু তাঁর যে একটা-যা হোক, তাঁর আরও আত্মীয়স্বজন এগুলো যে করত-অনেককে অত্যাচার করা, অন্যায় সুযোগ-সুবিধা নেওয়া-এগুলো যে সে সময়কার লোকেরা সবাই জানে। কিন্তু শেখ স্নেহে অন্ধ হয়ে এগুলোর কিছু করেননি। তারপর যে শেখ একসময় বলেছিলেন বেলি ফুলের মালা দিয়ে মেয়েদের বিয়ে হওয়া উচিত, তিনি তাঁর ছেলের বিয়ের সময় পুত্রবধূর মাথায় সোনার মুকুট পড়ালেন। সে সময় দেশে দুর্ভিক্ষ চলছিল। এসব কথা কেউ বলে না। আমি বলছি এই জন্য যে এই সব ঘটনা ঘটে যাওয়ায় সেই সময় লোকদের মন সত্যিই খুব বিরূপ হয়েছিল। আমি বলব, আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে কয়েকটা বড় বড় ভুল হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে দেশের অবস্থা আরও খারাপ হতে পেরেছে। তা ছাড়া একদলীয় শাসন….সেটাও আমি মনে করি, আমাদের দেশের জন্যে ক্ষতি হয়েছিল এবং রক্ষীবাহিনীর সৃষ্টিটাও আমাদের দেশের জন্যে ক্ষতি করেছিল। এইগুলো করা উচিত হয়নি। আমি মনে করি, পরবর্তীকালে জিয়া রাষ্ট্রপতি হলেন, তিনিও আমাদের চোখের মণি তিনি আমাদের মুক্তিযোদ্ধা। তিনি তো আমাদের আরও বেশি হতাশ করলেন। অনেকে বলেন, শেখ সাহেব বিদেশে বন্দী ছিলেন। তিনি যুদ্ধের সময়ের এই সব নিজ চোখে দেখেননি। কাজেই তাঁকে তাঁর চারপাশের সাঙ্গোপাঙ্গরা যে রকম বুঝিয়েছেন তিনি সে রকম বুঝেছেন। তাই যদি হয় তবে জিয়া নিজে মুক্তিযোদ্ধা হয়ে কোন আক্কেলে পরবর্তীকালে দেশের ক্ষতিকর এইসব কারবার করলেন। তাঁর জন্য আমার আরও দুঃখ এবং রাগ হয় যে, মুক্তিযোদ্ধা হয়ে তিনি যতটা সর্বনাশ করলেন, শেখ ততটা সর্বনাশ তাঁর ভুল সিদ্ধান্তের দ্বারা করতে পারেননি। সেসব দালাল শেখের আমলে ক্ষমাপ্রাপ্ত হলো, তারা আস্তে আস্তে মাথাচাড়া দিতে দিতে জিয়ার আমলে রাজনীতি করার অনুমতি পেয়ে গেল। তখন পেট্রোডলারের ভীষণ দাপট। অথচ জিয়া বলেছিলেন যে দুইটা হাত, ঝুড়ি আর কোদাল-এই নিয়ে আমরা পারি। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, আমাদের সরকারপ্রধানদেরও দুর্বলতা এবং পৃথিবীর যে বড় বড় পরাশক্তি তাদেরও ভীষণ করম ষড়যন্ত্র যে তৃতীয় বিশ্বের এই সব দেশকে নিজেদের কবজায় রাখবে। তার জন্যে তারা যে খেলাটা খেলেছে, তা থেকে কেউ ইচ্ছা করলেও বেরিয়ে আসতে পারবে না।

সরদার: ঠিক বলেছেন। আপনার মনের প্রশ্ন, এটা তো আপনার একার না। আরও বিভিন্নজনের মনের প্রশ্ন। এর জবাব একজন হয়তো এক রকম দেবে, আরেকজন হয়তো আরেক রকম দেবে। আচ্ছা, ১৯৭০-৭১ সালে আপনি, শরীফ সাহেব, আপনার ছেলে রুমী-এরা তো অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে আন্দোলনের যে স্রোত, সেই স্রোতের সঙ্গে থেকেছেন। ওই সময় এই সব পার্সোনালিটির মধ্যে…ধরুন শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে আপনাদের কি কোন ঘনিষ্ঠতা, সাক্ষাৎ, আলাপ-এ রকম কোন ঘটনা ঘটেছে?

জাহানারা: না। শেখের সঙ্গে আমার ঠিক ওই রকম সাক্ষাৎ ঘটেনি। কিন্তু খবরের কাগজ পড়ে, লোক মারফত শুনে শেখের প্রতি আমাদের আস্থা ও ভালোবাসা পুরোপুরি ছিল। কিন্তু আমার ছেলে বিশ্লেষণ করত শেখকে। বলত, শেখ এটাই ঠিক করছে না, ওইটা ঠিক করছে না। কিন্তু আমি বলতাম, না, শেখ ঠিক করছেন। শেখের প্রতি আমাদের আস্থা, সেটা পুরোপুরি অন্যান্য সাধারণ মানুষের মতো ছিল। আমার ছেলে তো বিশ্লেষণধর্মী মনের মানুষ। সে কিন্তু এই রকম বলত।

সরদার: রুমীর কি কোনো ছাত্রসংগঠনের সঙ্গে সক্রিয় যোগাযোগ ছিল?

জাহানারা: না, না। কোন ছাত্রসংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল না। কিন্তু ও প্রথম থেকেই যেমন ধরুন মার্কস, এঙ্গেলস-এগুলো যেমন পড়েছে, তেমনি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের যে রাজনৈতিক অবস্থা, সেই সব সম্পর্কে-যেমন রাশিয়ার রেভস্যুশন সম্পর্কে সে খুব মনোযোগ দিয়ে পড়েছিল। মাও সে তুংয়ের রাইটিংস পড়েছে, চে গুয়েভারার কথা পড়েছে। সে আমাকেও পড়াতে চাইত, নিজে যেসব বই পড়ত। ধীরে বহে ডন বইটা আছে না চার খণ্ডে-রুমী বলে, আম্মা, তুমি এই বইটা পড়ো। তুমি দেখো, রাশিয়ান রেভল্যুশন আসার আগে দেশের অবস্থা কী ছিল। রেভল্যুশন যে ধীরে ধীরে আসছে, সেটা কিন্তু লেখার মধ্যে ফুটে উঠেছে। আমি বললাম তখন, তোর কি মনে হয় আমাদের দেশেও এই রকম রেভল্যুশন আসছে। তখন ও বলল, এখনো দেরি আছে, মা। আমাদের দেশের জনসাধারণ এখনো তৈরি হয়নি। এইটা আপনার মনে হয় ’৬৬-৬৭ সালের কথা। ও কোনো দলভুক্ত না হওয়া সত্ত্বেও সাধারণভাবে পৃথিবীর সব দেশের রিভল্যুশন, সেই সব দেশের রেভল্যুশনের পরবর্তী অবস্থা, তার আগে কী ছিল; রাশিয়া, চায়না, কিউবা-এগুলো তার ইন্টারেস্টেড বিষয় ছিল।

সরদার: অথচ ও ছিল সায়েন্সের ছাত্র?

জাহানারা: হ্যাঁ, সায়েন্সের ছাত্র ছিল।

সরদার: আপনার কথা থেকে, বইয়ের মধ্য থেকে বোঝা যাচ্ছে, রুমী একটা অতুলনীয় ছেলে ছিল। সেটা ও চলে যাওয়ার পর আরও বোঝা যাচ্ছে। ও নিজেও তো রাজনৈতিক মনের ছেলে। ওর বন্ধুবান্ধব তো রাজনৈতিক সংগঠনের ছিল।

জাহানারা: ওর বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়ন, ভাসানী (ন্যাপ)-সব রকমের ছিল। আমার মনে হয় দক্ষীণপন্থী, বামপন্থী আমি কিছু বুঝতে পারতাম না। ওর আবার নাটকের ওপর খুব শখ ছিল। নাটক করে এমন কিছু ছেলেও ওর বন্ধু ছিল।

সরদার: ভালো টাইপের ছেলে।

জাহানারা: ভালো টাইপের ছেলে বলতে পারেন। ইন্টেলেকচুয়াল টাইপ, লেখাপড়া, সব বিষয়ে জ্ঞান রাখা-এ রকম ছিল।

সরদার: আপনার বাড়িতে বিশেষ করে আপনি, রুমীর আব্বা, রুমী-তিনজনে মিলে এই যে এই সব বই, এগুলো পড়ে ক্রিটিক্যাল আলোচনা করতেন।

জাহানারা: হ্যাঁ, করতাম। যখন টিচার্স ট্রেনিং কলেজে পড়াতাম, আমি তখন দুই বছর চাকরি করেছি ’৬৬-৬৮ সালে। আমার ছেলে একটা বই পড়ত আর বলত, আম্মা, তুমি এই বইটা পড়ো। আমি হয়তো কলেজে চাকরি করে পারতাম না। তারপর আমি তখন কিছু লেখালেখি করতাম। সংসার করে এসব করতাম। তখন ও বলত, মা, তুমি চাকরি করো কেন? তুমি এই সব বই পড়তে পার না? আমি তোমার সঙ্গে আলাপ করতে চাই। আমি দুই বছর পর চাকরি ছেড়ে দিয়েছিলাম। চাকরি ছাড়ার পেছনে অনেক কারণ ছিল। সেগুলো এখন বলার দরকার নেই। একটা কারণ হলো যে রুমী চাইত, সে যে বই পড়ে, আমি যেন সেই বইটা পড়ি। তখন সে আলাপ করতে পারবে।

সরদার: এই যে রুমীর আব্বা, ছেলের আগ্রহ, আপনারও তাই। এর মধ্যে কার মনের ইচ্ছেটা কোন দিকে?

জাহানারা: তিনিও আলাপ-আলোচনা করতেন ওর সঙ্গে। দেশের অবস্থা নিয়ে বলতেন। শরীফ একেবারে পাকিস্তানিদের দেখতেই পারত না। তার বন্ধু ফকির প্রায়ই আসত-পাকিস্তানে কী হচ্ছে, আইয়ুব খান কী রকম সর্বনাশ করছেন, বেসিক ডেমোক্রেসি নিয়ে শত তামাশা করত। ইয়াহিয়া কী করছে, ভুট্টো কী করছে-এই সব আরকি। আমরা কতভাবে শোষিত, আমাদের ওপর কতটা অবিচার করা হচ্ছে। শরীফ, রুমী, শফির-আমরা এই সব আলোচনা করতাম।

সরদার: আওয়ামী লীগ যেহেতু আন্দোলনটা এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, এসব শুনে আওয়ামী লীগের দিকে আমাদের মন ছিল, তাই না?

জাহানারা: হ্যাঁ, ছিল। ছয় দফা এবং ‘সোনার বাংলা শ্মশান কেন’-খুবই আমাদের ইমপ্রেস করেছিল। তা ছাড়া যখন যুক্তফ্রন্ট প্রথম হয় ’৫৪ সালে, সেই সময় তো ফকিরও চেয়েছিল আমি ইলেকশনে দাঁড়াই। ইলেকশনে আমার স্বামীর জন্য দাঁড়াতে না পারলেও আমরা তো এই কাজের প্রতি একাত্ম ছিলাম। এই প্রগতিশীল আওয়ামী লীগ সে সময় যা করেছে, সে জন্য আমরা তো সাপোর্ট দিয়েছি। ’৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থানও সাপোর্ট করেছি।

সরদার: ফিফটি ফোরে তো আপনি ইলেকশনে গেলেন না। কিন্তু যুক্তফ্রন্টের কাছ থেকে আপনার কাছে কি এ রকম কোন অ্যাপ্রোচ হয়েছিল যে আপনি ইলেকশনে দাঁড়ান মহিলা ক্যান্ডিডেট হিসেবে?

জাহানারা: যুক্তফ্রন্টের তখন থেকে না। ওই ফকির বলল, আমাদের মহিলা ক্যান্ডিডেট হিসেবে আমরা ভাবিকে দাঁড় করাতে চাই। এখন তাদের তরফ থেকে ফকির এসেছিল কি না, এটা আমি এত দিন পর বলতে পারব না।

সরদার: আপনি বললেন যে শেখ মুজিবের সঙ্গে ব্যক্তিগত কোনো ঘনিষ্ঠতা ঘটেনি…।

জাহানারা: হয়নি। তবে ১৯৭২ সালের জানুয়ারি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে আগরতলা থেকে নীরা চক্রবর্তী বলে এক ভদ্রমহিলা এসেছিলেন ঢাকায় এবং আমার বাড়িতে ছিলেন। সেই সময় সবাই তো বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা করত। নীরা চক্রবর্তীকে আমি চিনতাম না। হয়তো খুব নামকরা শিক্ষয়িত্রী, না হয় প্রধান শিক্ষয়িত্রী হবে এবং গার্লস গাইডে চিলেন। ওনাকে নিয়ে বাংলা একাডেমিতে বেড়াতে গেলে ২৫ জানুয়ারি নূরজাহান মুরশিদ আপার সঙ্গে দেখা হলো। নূরজাহান আপার সঙ্গে নীরা আপনার পরিচয় হলে নীরা আপা বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাইলেন। তখন নূরজাহান মুরশিদ আপা বললেন, তোমরা আগামীকাল বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে এসো। আমি আলাপ করিয়ে দেব। আমার মা শুনে বললেন, আমিও যাব। আমি শেখ মুজিবকে একটু দেখব। মা এই নয় মাস দুজন লোক সম্পর্কে খুব বলতেন। (অন্যজন) এম আর আখতার মুকুল, এই যে চরমপত্র পড়তেন। মা বলতেন, মাগো, এই ওই দুইটা লোকের সঙ্গে দেখা করতে চাই। তাদের দুই গালে দুইটা করে চুমো খেয়ে আমি মাথায় হাত দিয়ে দোয়া করব। পরদিন মা, নীরা আপা, এবং আমাকে নিয়ে নূরজাহান মুরশিদ আপা শেখের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন।

সরদার: ধানমন্ডির বাড়িতে কি?

জাহানারা: ধানমন্ডি না গণভবনে আমার এতটা মনে নেই। নীরাদির ইচ্ছা, একটা ছবি নেওয়া হোক। তখন আমরা সবাই দাঁড়ালাম। আমি, মা, নীরা আপা, নূরজাহান মুরশিদ আপা ও শেখ একসঙ্গে ছবি তুললাম। নীরা আপাকে একটা কপিও দেওয়া হয়েছিল।

সরদার: ওই ছবি কি আপনার অ্যালবামে আছে?

জাহানারা: অ্যালবামে নেই। তবে কপিটা কোথাও নিশ্চয়ই আছে। সময়টা ছিল সন্ধ্যা ছয়টা অনুমান, ২৬ জানুয়ারি। ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবস ছিল। শেখ তখন যাচ্ছিলেন তখনকার হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে। উনি বললেন, আপনারাও সবাই আসুন। আমরা মুগ্ধ হয়ে গেলাম। আমরা গেলে সেখানে এম আর আখতার মুকুলসহ আরও অনেকের সঙ্গে আলাপ হলো। মুকুলের বউ, তারপর ভারতের সাপ্তাহিক দেশ-এর আশোক সরকার, তাঁর ছেলে, লেখক সমরেশ বসু, অমিতাভ চৌধুরী, তুষার পণ্ডিতসহ আরও অনেকে উপন্থিত ছিলেন। তখন আমার মা এত খুশি হলেন! আমার মায়ের এ জিনিসগুলো তো ভোলার নয়।

সরদার: এই যে আপনি বললেন, মাকে নিয়ে গেলেন, মা খুব খুশি হয়েছেন, এটা আমার খুব ভালো লেগেছে।

জাহানারা: আমার মা এমনি কোনো স্কুলে লেখাপড়া শেখেননি। কিন্তু বাড়িতে নিজের চেষ্টায় কিছু লেখাপড়া শিখেছেন। উনি খুব বই পড়তে পারতেন। নয় মাস-যেদিন থেকে আমরা স্বাধীন বাংলা বেতার শুনতে পেরেছি, সেইদিন থেকে উনি বোধহয় একটা দিনও বাদ দেননি। উনি খুব শুনতেন এবং মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে জড়িত থাকা-উনি এটা সমর্থন তো করতেনই এবং বুক দিয়ে রুমীকে আগলে রাখার চেষ্টা করতেন। রুমী যখন ধরা পড়ল, আমার মায়ের শোক তো আর মনে হয় আমার চেয়ে বেশি ছিল। মা তো জীবনে অনেক দুঃখ পেয়েছেন। রুমী তাঁর নয়নের মণি ছিল। মায়ের এই বই ছিল এবং চরমপত্র শুনতেন। কাজেই এম আর আখতারের সঙ্গে আলাপ করতে পেরে মা খুবই খুশি হয়েছিলেন। সে সময় এম আর আখতার মুকুল জনতা খুব অ্যাভয়েড করতেন। সবাই তাঁকে ঘিরে ধরত তো, তাই। তিনি তখন একজন চিত্রতারকার চেয়ে বেশি পপুলার। কিন্তু আমার মাকে কেন জানি উনি গ্রহণ করেছেন। মায়ের সামনে তিনি কোনো সংকোচ বোধ করতেন না।

সরদার: একাত্তরের ব্যাপারে একটা প্রশ্ন। এই যে ২৫ মার্চে গণহত্যা শুরু হলো, যাদের একটু সামাজিক-রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা ছিল, তাদের জীবনের একটা ভয়ের ব্যাপার ছিল তো। আপনি, রুমীর আব্বা, আপনার ফ্যামিলি-কোনো জায়গায় যাওয়ার দরকার মনে করেননি?

জাহানারা: না। কারণ আমরা তো কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম না। আমরা স্বাধিকার আন্দোলন এবং পরবর্তী পর্যায়ে স্বাধীনতার জন্য বা আমরা যে নিপীড়িত হচ্ছি পাকিস্তানি অত্যাচারে-ওই সব ব্যাপারে খুব সোচ্চার ছিলাম। কিন্তু আমরা তো পাবলিক ফিগার ছিলাম না। কিংবা কোথাও কোন বক্তৃতা বা কোন মিছিলে নেতৃত্ব দিইনি। সেই জন্য বাড়ি ছেড়ে যাওয়ার কথাটা আমাদের মনে আসেনি।

সরদার: আমরা দেখতে পাই, একাত্তরের দিনগুলি বলে আপনার একটা লিপি আছে, এর মধ্যে তো আপনার জীবনের বিস্তারিত বর্ণনা পাওয়া যায়। এটা তো শুধু আপনার জীবনই না। লেখার ভক্ত যারা, তারা নিজেদের জীবন পাঠ করে আপনার লেখার মধ্য দিয়ে।

জাহানারা: খুব আনন্দ লাগছে শুনে।

সরদার: আমি এ জন্য জিজ্ঞেস করছি, আপনি এটা তৈরি করলেন, আমাদের বাংলা সাহিত্যে এ রকম ঘটনা ঘটেনি। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় পূর্ব-পশ্চিম বলে যে ধারাবাহিক উপন্যাস লিখেছেন তার মধ্যে একাত্তরের দিনগুলি থেকে ব্যবহার করে পরিচ্ছেদ তৈরি করেছেন।

জাহানারা: সেটা আমি দেখেছি। ’৭২ সালে ওঁর সঙ্গে পরিচয় হয়। রুমীর সঙ্গে যেসব ছেলে মুক্তিযুদ্ধে ছিল, তারা পরে অনেকেই আমাকে আম্মা বলে ডাকত। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ও শক্তি চট্টোপাধ্যায় যখন এসেছিলেন, তখন এম আর আখতার মুকুল দাওয়াত করেছেন। উনি আমাকে পরিচয় করিয়েছেন যে, এই জাহানারা, মুক্তিযোদ্ধা ছেলেদের আম্মা। শক্তি আর সুনীল তখন বলে, আমরাও তাহলে আপনাকে আম্মা বলে ডাকব। সেই থেকে তারা ‘আম্মা’ বলে ডাকে। সুনীল এবার এসেছিল। সে বলল, আম্মা, আপনার বইটা আমি অনেকবার পড়েছি। যতবারই পড়ি ততবারই আমার চোখে জল এসেছে। আপনার বই থেকে আমি অনেক ঘটনা নিয়ে আমার উপন্যাসে ব্যবহার করেছি।

সরদার: আমি জানতে চাইছি, আপনি এটা কীভাবে তৈরি করলেন?

জাহানারা: আমার চিরকালই একটা ডায়েরি রাখার অভ্যাস ছিল। কিশোর বয়সে হয়তো ডায়েরিতে আমার মনের ভাব-ভাবনা লিখতাম। পরে যখন সংসার করি, আমি একটা স্কুলের হেড মিস্ট্রেস। কোথায় গেলাম, কী করলাম-এই সব লিখতাম ডায়েরিতে। কিন্তু একাত্তরে যখন এই সব শুরু হলো তখন আমি আরেকটু বেশি করে লিখলাম, কিন্তু একটু চুম্বক আকারে। আমার ডায়েরি অব অ্যানা ফ্রাংক পড়া ছিল। কিন্তু আমার অনেক ভয় হতো। যদি কখনো মিলিটারি সার্চ করে। আমি করতাম কি, ডায়েরির পাতাটার মধ্যে খানিকটা বাঁ কোণ দিয়ে তেরছা করে লিখতাম, খানিকটা ডান কোণ দিয়ে, মানে একটা চিত্রের মতো করে, জ্যামিতি ছক করে এদিকে দুই লাইন, ওদিকে দুই লাইন। আর চার-পাঁচটা রং দিয়ে লিখতাম। চার-পাঁচটা রং ছিল, পেনসিল ছিল, কলম ছিল। আবার যেমন কতকগুলো অপ্রয়োজনীয় কথাও থাকত। জমাদারনি আর আসেনি। কাঠমিস্ত্রিকে টাকা দিলাম। আর ফাঁকে ফাঁকে সাংকেতিক ভাষায় এই সব জিনিস লিখতাম। এইভাবে লিখতাম এই জন্য যে হঠাৎ যদি মিলিটারি এসে সার্চ করে তবে ডায়েরি দেখে যেন মনে করে, ও কি একটা হিজিবিজি, এই দিকে একটা ওই দিকে একটা, ব্যাঁকাত্যাড়া। জমাদারনি, কাঠমিস্ত্রি-এই সব অমুক-সমুকের মধ্যে তেমন কিছু নেই। কিন্তু ওর মধ্যেই আমার সব আছে। যেমন, মুক্তিযোদ্ধাদের একটা ছেলেকে দিয়ে ৫০০ টাকা পাঠালাম। লিখলাম যে অমুককে পাঁচটা বই দিলাম। তারপর রুমীর নামটা উল্টিয়ে মীরু এইভাবে লিখতাম। একাত্তরে ছেলে মুক্তিযুদ্ধে গিয়েছিল। আমি জানতাম, ছেলেকে আমি হারাতে পারি। কিন্তু আমি কল্পনাও করতে পারিনি যে একই সঙ্গে স্বামীকেও হারাব। সেই জন্য আমার দশা অনেকটা একচোখা হরিণের মতো। সে তার কানা চোখটা সমুদ্রের দিকে দিয়ে ঘাস খেত। ভাবত যে সমুদ্র থেকে কোন বিপদ আসবে না। বিপদ এলে ডাঙার দিক থেকে আসবে। আমি আমার ভালো চোখটা ছেলের দিকে রেখেছিলাম, কানা চোখটা স্বামীর দিকে ছিল। ভাবিনি যে স্বামীর হার্টঅ্যাটাক হতে পারে।

সরদার: রুমীর আব্বার কি হার্টের প্রবলেম আগেও ছিল?

জাহানারা: না। এমনি হাই ব্লাডপ্রেসার ছিল। কিন্তু তাঁর কোলেস্টেরল ছিল। কিন্তু ঠিক হার্টঅ্যাটাক যাকে বলে সেটা তখন হয়নি। আমি যেটা বলছিলাম তাকে ফিরে যাই। আমি এভাবে ডায়েরি রাখতাম। ১৩ ডিসেম্বর যখন আমার স্বামীও মারা গেলেন, আমি অনেকটা শোকে আধপাগলের মতো হয়ে গেলাম। আমার বন্ধুবান্ধবের সার্কেল খুব বড় ছিল। আত্মীয়স্বজন অনেক। মুক্তিযোদ্ধা ছেলেগুলোও তখন সবাই আসত। এত লোক আসত। তাদের সঙ্গে কথা বলা, তাদের আপ্যায়ন করা, এটা-ওটা-এই সবে সময় কেটে যেত। তখনো কিছুদিন যেন বিশ্বাস হয়নি যে রুমীকে মেরে ফেলেছে। কাজেই রুমীর খোঁজখবর রাখতাম। মেজর হায়দার তখন ঢাকার চার্জে ছিল। মেজর হায়দারই তো রুমীকে হাতে ধরে মানুষ করেছিল। তার তখন ঢাকায় জায়গা ছিল না। আমি মেজর হায়দারকে বললাম, তুমি আমার বাসায় থাকো। যা হোক, আমি কিন্তু পাঁচ-সাত বছর আর ডায়েরি লেখার চিন্তা করিনি। কিন্তু পরে আস্তে আস্তে একটু লিখতে শুরু করলাম। তখন মাঝে মাঝে ডায়েরিটা আমি পড়তাম আর লিখতাম। পড়ার পর ভীষণ কষ্টে ভেঙে পড়তাম। আবার ওটা বাদ থাকত। তারপর ’৮০-৮১ সাল যখন এলো, আমি এক-ওকে বললাম যে আমার রুমীর কথা লিখতে চাই, আমার ডায়েরি আছে। সচিত্র সন্ধানীর সম্পাদক গাজি সাহাবুদ্দিন আমাকে খালাম্মা বলে। বিচিত্রার সম্পাদক শাহাদাত চৌধুরী আম্মা বলে, কাইয়ুম চৌধুরীও বন্ধু। ’৮২ সালে আমার ক্যান্সার অপারেশন হলে আমি বাইরে বেশি বের হতে পারতাম না। তখন গাজী একটা বই এনে দিয়ে আমাকে বলে, খালাম্মা, আপনি অনুবাদ করেন। বইটি ডালাস। সেটা সন্ধানীতে ছাপা হতে লাগল। তারপর সে আমাকে বলল, আপনি বিদেশিদের জন্য বাংলা বই লেখেন। আমি ছাপাব। তখন আমার খুব ইচ্ছে হলো লিখতে। আমি অনেক দিন ধরে বিদেশীদের বাংলা পড়াই।একটা ধ্যান-ধারণা ছিল। অপারেশনের পর আমি যে সেমি-ইনভ্যালিড, আমার মনটা খুব ভালো হয়ে গেল। পরে ও আমাকে দিয়ে আরও একটা বই অনুবাদ করাল। তারপর ’৮৪ সালের ডিসেম্বর মাসে কাইয়ুম ভাই আর ও দুজনে মিলে প্ল্যান করলেন আমাকে দিয়ে ডিসেম্বর শেষ দুই সপ্তাহ মানে বিজয়ের আগের দুই সপ্তাহের ঘটনা লেখাবেন। ৯ ডিসেম্বর একটা সংখ্যা বেরোবে, আর ১৬ ডিসেম্বর অন্য সংখ্যা। আমার এতো উৎসাহ লাগল যে ১ ডিসেম্বর আমি লিখে ফেললাম ডায়েরি দেখে দেখে। ছাপা হওয়ার পর এদিক-ওদিক তেকে খুব ফোন আসে। সবাই খুব অ্যাপ্রিশিয়েট করছে। তখন কাইয়ুম ভাই এবং গাজী বলল যে ওনাকে দিয়ে ’৮৫-তে পুরো নয় মাসই লেখানো হবে। ওরা তখন বলেছে, আপনি ২৫ মার্চ থেকে লিখে যান। আমি বলি, না, ১ মার্চ থেকে শুরু হবে। ১ মার্চ থেকেই তো অগ্নিস্ফুলিঙ্গটা ঘটল, অ্যাসেম্বলি বাতিল করে দিল। জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি আমি একটু রিসার্চও করলাম। ন্যাশনাল আর্কাইভে গিয়ে ওই সময়ের কাগজ পড়ে আর আমার ডায়েরি মিলিয়ে পড়ে পড়ে নোট করে তারপর আমি লিখতে শুরু করি।

সরদার: একাত্তরের দিনলিপি আপনি কীভাবে তৈরি করেছেন? সব ঘটনা বিস্তারিত এসেছে। এত বিস্তারিত কি আপনি নোট রাখতে পেরেছিলেন, নাকি স্মৃতি থেকে এইটা বিস্তারিত করেছেন?

জাহানারা: আপনাকে বললামই যে ন্যাশনাল আর্কাইভে গিয়ে একাত্তরের কিছু কাগজটাগজ দেখেছি, কবে কোথায় কী মিটিং হতো, প্রতিবাদের মিটিং হতো-এসব। আমার ডায়রিতে হয়তো লেখা থাকত, আজকে পাঁচটায় বাংলা একাডেমিতে মিটিং, যাব ওখানে। পরে কোন মিটিংটা কী প্রসঙ্গে হয়েছিল এবং নামটামগুলো আমি কাগজ দেখে ঠিক করে নিয়েছি। তার পরও ধরুন, ছেলেদের যে অ্যাশনগুলো হতো, শাহাদাত চৌধুরী আর আলম ঠিক কোন তারিখে ঢাকায় এসেছিল, এসে যে তারা আমার কাছ থেকে ওই ব্রিজের ডিজাইন নিয়ে গেল-মানে আমার স্বামীর কাছ থেকে জোগাড় করে দিলাম-নাসিরউদ্দীন ইউসুফ বাচ্চু ও রাইসুল ইসলাম আসাদ। আমি ঘটনাগুলো প্রথমে লিখেছি। তারপর এদের ডেকি বলেছি, ঘটনাগুলো তোমরা শুনে আমাকে বলো। তা ছাড়া ওদের ডেকে আমি ক্যাসেটে বলেছি, তোমাদের ঘটনাগুলো আগে আমাকে বলো। আবার আমি বলছি, যাতে আমার স্মৃতিবিভ্রম না হয়ে যায়। যেমন ধরুন, আমি আপনাকে বলতে পারলাম না শেখ মুজিবের সঙ্গে ৩২ নম্বরে দেখা হয়েছিল, না গণভবনে। সেটা যেমন আমার মনে নেই। তেমনি অনেক ঘটনা আমার মনে না-ও থাকতে পারে। কিন্তু কিছু কিছু ঘটনা তো ভীষণ রকম উজ্জ্বল। তবু তারিখ যেন ভুল না হয়ে যায়, আর একেক অপারেশনে কয়টা করে ছেলে ছিল, কে কে ছিল। যেমন আমি রুমীর একটা অপারেশনের কথা লিখেছি। তারা ছয়জন ছিল গাড়িতে কিন্তু কে সামনে বসেছে, কে পেছনে বসেছে, আমি এ ব্যাপারে প্রত্যেককে ডেকেছি, কিন্তু একসঙ্গে ডাকিনি। ছয়জনের মধ্যে চারজন বেঁচে আছে। আর চারজনকে আলাদা করে ডেকে ক্যাসেটে ওদের কথা শুনে লিখেছি। তারপর বিচিত্রার সম্পাদক শাহাদাত চৌধুরী আমাকে খুব হেল্প করেছে। ও তো ওদের সঙ্গে ছিল সব সময়। কখন কোন ঘটনা ঘটল, জানে।

এ রকম একটা ঘটনা হলো যে, দেখা যাচ্ছে, আলম বলছে আমরা পাঁচজন ছিলাম, সেলিম বলছে যে আমি সেই ওয়েতে ছিলাম। এখন সেলিমের কথা আলমের মনে নেই, কিন্তু কাজীর মনে আছে। কাজী বলল, হ্যাঁ, সেলিম ছিল। তখন শাহাদাত আলমকে আলাদাভাবে জিজ্ঞেস করল। তখন আলম বলেছে, হ্যাঁ, বোধহয় গাড়িতে ছয়জনই ছিল। সামনে তিনজন বসায় গিয়ার দিতে গেলে একজনের হাঁটুতে হাত ঠেকে যাচ্ছিল। এভাবে শাহাদাত আমাকে এই নয় মাসের প্রতিটি ঘটনার বিবরণ দিয়েছে। আমি লিখেছি, অন্যদের কাছ থেকেও একবার করে শুনে নিয়েছি, যাতে স্মৃতি আমাকে বিভ্রান্ত না করে। বাদল, আলম, শাহাদাত চৌধুরী-এরা সব সময় আমাকে সাহায্য করেছে। আমি বলেছি যে আমি স্মৃতি থেকে লিখলাম, তোমরা দেখো মিলছে কি না। পরে যাতে কেউ বলতে না পারে যে আপনি এটা ঠিক লেখেননি। এমনকি আলতাফ মাহমুদের চার শালা দিনু, খনু, নেহেল, লিনু-এদের আমি আলাদাভাবে ডেকে ক্যাসেটে ওদের বলতে বলেছি। তারপর সবগুলো শুনেছি, ট্রান্সক্রাইব করেছি। ডিসক্রিপেন্সি থাকলে আবার দেখেছি। এরা চার ভাই একসঙ্গে ছিল তো, তাই এদের আবার ডেকেছি, ডেকে মিলিয়েছি। কারণ স্মৃতির ব্যাপার তো। যাঁরা জীবিত আছেন, তাঁরা যেন কাউকে বলতে না পারেন, আপনি ঘটনাটা ঠিক লেখেননি।

সরদার: অর্থাৎ আপনার এই রচনা শুধু স্মৃতিচারণা নয়। পরিশ্রমলব্ধ গবেষণা যথাসাধ্য ওর সঙ্গে মিশ্রিত হয়েছে। আপনি নিজে থেকে আরেকটু বলুন।

জাহানারা: যখন লিখতে শুরু করলাম, তখন আমি ভাবলাম যে রুমীর কথা লিখব, যাদের জন্যে লিখছি তাদের হৃদয় যেন এটা প্রবেশ করে। তারা (যেন) মনে না করে যে এটা শুধু জাহানারা ইমামের পারিবারিক ব্যাপার। এ ব্যাপারে আমি খুব সচেতন ছিলাম। আমি চেষ্টা করেছি আমাদের সঙ্গে যারা যুক্ত ছিল তাদের প্রত্যেকেরই ব্যক্তিগত জীবনে যে ট্র্যাজেডিগুলো ঘটেছে সেগুলো আনতে। আপনি বোধহয় লক্ষ করেছেন যে আমি একটা আঙ্গিক গ্রহণ করেছিলাম। সেটা হলো, আমি একাত্তরে আমার ছেলের মারফর যেভাবে যতটুকু জানতে পেরেছিলাম সেই ধারাটা ঠিক রাখতে চেষ্টা করেছি। ’৮৫ সালে আমি তো সব ঘটনা জানি। কিন্তু বইতে (এই) ধারা মেইনটেইন করেছি, তখন একজন গৃহবধূ এবং মা হিসেবে রুমী বা অন্যদের মুখ থেকে যেভাবে জেনেছি সেভাবেই লিখেছি।

সরদার: রুমী এখন আর আপনার ব্যক্তিগত সন্তান না। দেশের সন্তান হিসেবে দাঁড়িয়ে গেছে। যে দায়িত্ব আপনি পালন করেছেন, সে দায়িত্বের প্রতিদানে আপনি কী পাবেন, সেটা আপনার মনে আসে না।

জাহানারা: প্রতিদান আমি হাজার হাজার গুণ পেয়ে গেছি। প্রত্যেকটি পাঠকের যে ভালোবাসা আমি পেয়েছি, তাতে আর কোনো প্রাপ্তির আশা আমার নেই।

[বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের ‘কথ্য ইতিহাস প্রকল্প’ থেকে সংগৃহীত]

এছাড়া ২০০৯ সালে প্রথম আলো ঈদসংখ্যায় সাক্ষাৎকারটি ছাপা হয়।

অসাধারণ একটি কাজ করেছেন, অনেক ধন্যবাদ শুভ।

দীর্ঘতর এই কথোপকথন একই সংগে শহীদ জননীর বায়োগ্রাফি এবং মুক্তিযুদ্ধ ও মুজিব শাসনের বায়োপিক।

বলাই বাহুল্য, শেখ মুজিব নেতা হিসেবে যতো জনপ্রিয় ছিলেন, ঠিক ততোটাই ব্যর্থ রাষ্ট্র নায়ক ছিলেন, ক্রমেই তিনি হয়ে উঠেছিলেন ভয়ংকর ফ্যাসিস্ট। আর জাহানারা ইমাম বিষয়টিকে ভক্তিবাদে ভাসিয়ে দেননি, এখানেই তিনি অনন্য!

বিষয় গুরুত্ব বিবেচনায়, ভাষার মাসে মুক্তমনা কর্তৃপক্ষের উতিৎ হবে এই ব্লগ নোটটিকে স্টিকি করা।

#joy71

এটা সত্য যে, আমাদের রাষ্ট্রের ইতিহাস কিংবা ব্যক্তির ইতিহাস লেখার সময় তথ্য উপাত্ত কিংবা বিশ্লেষণ অপেক্ষায় ভক্তিবাদের মাত্রা সবসময় বেশি থাকে।